カメラ愛好家の皆さん、「焦点距離4000mmの超望遠レンズ」。気になりますよね。

でも、超望遠レンズについて情報は少なく、あまりよく分からないという方も多いのが現状。

そこで本記事では、超望遠レンズの世界を徹底解説します。400mmから始まり、1000mm、2000mm、そして驚異の8000mmまで、様々な焦点距離の超望遠レンズの特徴や使い方をご紹介します。「超望遠レンズの距離はどのくらいまで届くのか」「400mmは何倍のレンズに相当するのか」といった疑問や、「カメラの600mmは何メートル先まで撮れるのか」という質問にもお答えします。

また、望遠レンズの300mmと400mmの違い、400mmのズームは何倍になるのかという基礎知識から、キヤノンの超望遠レンズのおすすめ製品、超望遠カメラとの組み合わせ方まで幅広くカバーします。さらに、「世界一高額なレンズはいくらか」という驚きの情報も。超望遠レンズの最大焦点距離や性能について、これから購入を検討している方も、すでに所有している方も、知識を深めていただける内容となっています。

目次

超望遠 レンズ 4000mmの魅力と使い方

- 8000mmとの違いを比較

- 超望遠レンズ 2000mmでは何が撮れる?

- 最大焦点距離はどれくらい?

- 超望遠レンズの距離:どのくらいまで届く?

- 超望遠レンズ:1000mmの性能とは?

- 400mmの特徴と使い方

- 超望遠カメラとの組み合わせ方

- 超望遠レンズ:キャノン製品のおすすめ

8000mmとの違いを比較

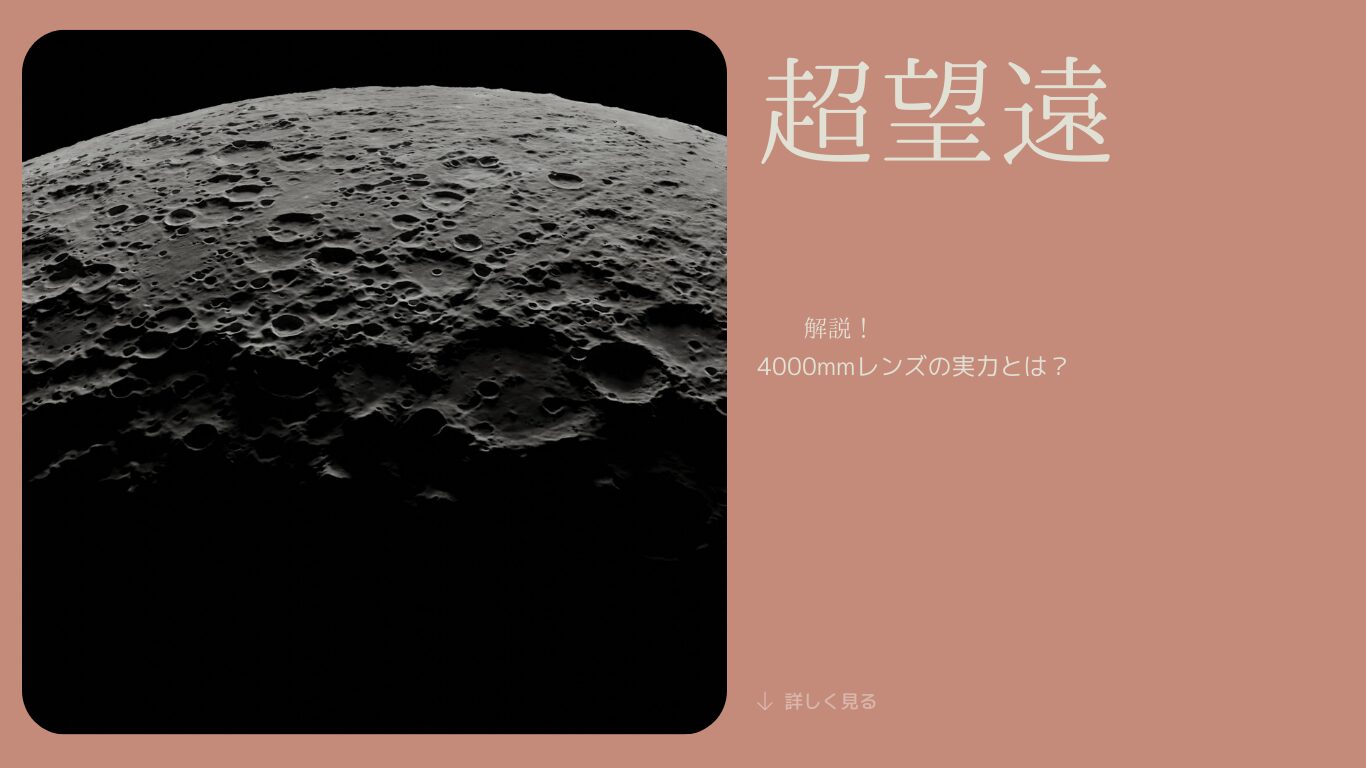

一般的な超望遠レンズと比較して、8000mmという焦点距離を持つレンズは非常に特殊なものです。最も大きな違いはその焦点距離がもたらす画角と magnification(拡大率)です。8000mmのレンズは、遠く離れた被写体を非常に大きく写し出すことが可能です。例えば、数百メートル先の小さな鳥を画面いっぱいに捉えたり、月面のクレーターを詳細に撮影したりといった用途が考えられます。

理由として、焦点距離が長くなるほど、レンズが捉えることができる範囲は狭くなります。これは、あたかも望遠鏡で遠くを見ているような感覚に近いと言えるでしょう。そのため、8000mmのレンズを使用する場合、被写体をフレームに収めること自体が難しくなることがあります。また、手ブレの影響も非常に大きくなるため、頑丈な三脚や特殊なジンバルなどの安定装置がほぼ必須となります。

具体例として、一般的な超望遠レンズ、例えば600mmのレンズで撮影した鳥の写真と、8000mmのレンズで同じ鳥を同じ距離から撮影した場合を想像してみてください。8000mmのレンズで撮影した写真の方が、鳥が画面に占める割合が圧倒的に大きくなり、細部までより鮮明に写し出されるでしょう。

ただし、8000mmという超望遠レンズは、一般的に非常に高価で、サイズも巨大になる傾向があります。持ち運びや取り扱いも容易ではありません。また、大気の状態による画質の劣化も受けやすいため、常にクリアな画像が得られるとは限りません。

なお、まず基準となる【 400 mmの望遠レンズでどれくらい撮れるか】をご覧いただくと、焦点距離の違いがイメージしやすくなります。

超望遠レンズ 2000mmでは何が撮れる?

超望遠レンズの中でも2000mmという焦点距離は、非常に強力な望遠効果を発揮します。この焦点距離を持つレンズを使用することで、肉眼では捉えることが難しい遠方の被写体を大きく引き寄せ、詳細な描写を得ることが可能です。

理由として、2000mmのレンズは、遠く離れた場所にいる野生動物の生態を観察・撮影するのに適しています。例えば、警戒心が強く人間が近づきにくい野鳥や、広大なサバンナに生息する動物たちの自然な姿を、安全な距離を保ちながら捉えることができます。

重いけどコスパも良く素晴らしいレンズ

シグマ(Sigma) SIGMA 超望遠ズームレンズ APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM

- 50-500mm 10倍超望遠ズーム 手ブレ補正OS機構で約4段分補正 📷

- 最大撮影倍率1:3.1を実現 近接撮影にも威力を発揮 🔍

- テレコン装着で最大1000mm対応 MFレンズとして使用可能 🔭

- SLDガラス4枚+HSM搭載 高速静粛AF&高描写性能 ⚡

シグマ(Sigma) SIGMA 超望遠ズームレンズ APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSMを詳しく見る>>

EOSR6でオートフォーカス・手振れ補正が使えます!

SIGMA テレコンバーター APO TELE CONVERTER 2x EX DG

- 焦点距離を2倍に拡大可能 小型軽量で望遠撮影の機動性向上 🔭

- 最新コーティング技術採用 デジタル一眼でフレア・ゴースト軽減 ✨

- DGレンズと組み合わせで最適性能 マスターレンズの高性能を維持 🔍

- 専用設計APOテレコンバーター 手軽に超望遠域を実現 📷

SIGMA テレコンバーター APO TELE CONVERTER 2x EX DGを詳しく見る>>

具体例として、野鳥撮影においては、数10メートル以上離れた場所にいる小さな鳥の羽の模様や、瞳の輝きまで鮮明に写し出すことが可能です。また、スポーツ撮影においては、観客席からでは小さくしか見えない競技者の表情や動きを、迫力あるクローズアップで捉えることができます。さらに、天体撮影においては、月の表面のクレーターや、土星の環などをより大きく捉えることができるため、趣味の天体観測や撮影の幅を広げることができます。

ただし、2000mmという焦点距離のレンズも、一般的に非常に高価であり、大型で重量もあるため、取り扱いには注意が必要です。また、焦点深度が非常に浅くなるため、ピント合わせがシビアになるという側面もあります。

最大焦点距離はどれくらい?

超望遠レンズにおける最大焦点距離は、技術の進歩とともに進化し続けていますが、一般的に市販されている交換レンズとしては、800mmから1200mm程度が上限と言えるでしょう。これらのレンズは、プロのスポーツフォトグラファーや野生動物写真家などが使用することを想定して設計されており、非常に高い光学性能と堅牢性を備えています。

こちらの記事では望遠レンズ600 mmでどのくらいの被写体が撮れるのか?を解説していますので、参考にしてください。

一方、より特殊な用途や過去の例を見ると、さらに長い焦点距離を持つレンズも存在します。例えば、天体観測や軍事目的などで開発された、数千mmを超える焦点距離のレンズも報告されています。ただし、これらのレンズは非常に大型で、一般の撮影者が手軽に扱えるものではありません。また、一部のデジタルカメラに搭載されているデジタルズーム機能を活用することで、光学的な焦点距離を超えた撮影が可能になる場合もありますが、画質の劣化は避けられません。

このように考えると、超望遠レンズの「最大焦点距離」という問いに対する明確な単一の答えはなく、用途や技術的な限界によって変動すると言えます。現在、一般的に入手可能で実用的な超望遠レンズの焦点距離としては、おおよそ1200mm程度が現実的な上限と考えて良いでしょう。

その望遠、モンスター級

- RF1200mm F8超望遠固定焦点 EOS R System最長の望遠レンズ 📷

- RF1.4x/2xエクステンダー対応 最大2400mm焦点距離を実現 🔭

- 蛍石2枚+スーパーUD+UDガラス採用 優れた光学性能を発揮 🔍

- 最大4段分手ブレ補正搭載 驚異的な軽量設計で扱いやすい 💪

超望遠レンズの距離:どのくらいまで届く?

超望遠レンズが「どのくらいまで届くか」という問いは、焦点距離が長くなるほど遠くの被写体を大きく写せる、という超望遠レンズの特性に起因します。焦点距離が長いレンズほど、画角が狭くなり、遠くの被写体の一部を拡大して捉えることができるため、あたかも被写体に近づいたかのような効果が得られます。

例えば、400mmのレンズで撮影した風景の中に小さく写る鳥を、800mmのレンズで同じ場所から撮影すると、鳥がより大きく、詳細に写し出されます。さらに焦点距離が長くなれば、その鳥の羽の模様まで識別できるようになるかもしれません。

ただし、超望遠レンズの「届く距離」は、物理的な距離の限界を示すものではありません。レンズ自体は、無限遠の彼方にある光を捉えることができます。重要なのは、レンズの焦点距離によって、その遠くの被写体をどれだけの大きさで、どれだけ詳細に写し出すことができるか、という点です。

また、撮影距離が長くなるほど、大気中のチリや水蒸気の影響を受けやすくなり、画質の低下を招く可能性があります。そのため、遠くの被写体を鮮明に撮影するためには、レンズの性能だけでなく、天候条件なども考慮する必要があります。このように考えると、超望遠レンズは、遠くの被写体を「引き寄せて大きく見せる」能力が高いと言えますが、実際に撮影できる距離そのものにレンズによる制限があるわけではありません。

超望遠レンズ:1000mmの性能とは?

1000mmという焦点距離を持つ超望遠レンズは、遠くの被写体を非常に大きく捉える能力に長けています。この焦点距離のレンズを使用することで、数百メートル離れた場所にいる被写体でも、あたかも目の前にいるかのように大きく写し出すことが可能です。

性能の面では、まずその高い magnification(拡大率)が挙げられます。例えば、運動会でトラックを走る選手の一人を、スタンドから表情まで捉えたり、自然の中で警戒心の強い野生動物の姿を、遠くからその自然な様子を損なわずに撮影したりすることができます。また、航空機の撮影においても、機体の細部まで克明に描写することが可能です。

ただし、1000mmという焦点距離は、レンズのサイズや重量が増加する傾向があります。そのため、取り扱いにはある程度の慣れが必要となり、撮影時にはしっかりと安定した三脚を使用することが推奨されます。また、焦点深度が非常に浅くなるため、ピント合わせもより精密に行う必要があります。さらに、一般的に高価なレンズとなるため、購入を検討する際には、自身の撮影スタイルや目的に合わせて慎重に判断することが大切です。

このように考えると、1000mmの超望遠レンズは、圧倒的な望遠効果を発揮する一方で、その特性を理解し、適切に扱うための知識と機材が必要となるレンズと言えるでしょう。

高級レンズという言葉じゃ足りない、ハイテクシステム

Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

- 焦点距離800mm超望遠単焦点 蛍石レンズ2枚+EDレンズ2枚採用 📷

- 13群20枚+ナノクリスタルコート ゴースト・フレア抑制で高画質 🔍

- 専用テレコンTC800-1.25E ED付属 焦点距離を1000mmに拡張可能 🔭

- VR機構+一脚座標準装備 トランクケース・専用フード付属で充実 💼

Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VRを詳しく見る>>

400mmの特徴と使い方

400mmの超望遠レンズは、より短い焦点距離のレンズと比較して、遠くの被写体をより大きく捉えることができるのが大きな特徴です。300mm以下のレンズでは小さくしか写らなかった被写体を、より迫力のあるサイズで捉えることが可能になります。

使い方としては、野鳥観察や野生動物の撮影において、ある程度の距離を保ちながら被写体を大きく写したい場合に非常に有効です。例えば、公園の木に止まっている小鳥の姿を、背景をぼかしながら大きく捉えたり、動物園で動き回る動物の様子を、柵越しにクリアに撮影したりすることができます。また、スポーツ撮影においても、陸上競技や野球など、ある程度距離のある被写体を捉えるのに適しています。

400mmのレンズは、より長い焦点距離の超望遠レンズと比較すると、比較的軽量でコンパクトなモデルが多く、手持ちでの撮影も不可能ではありません。しかし、手ブレの影響を受けやすいため、シャッタースピードを速めに設定したり、手ブレ補正機構を積極的に活用したりすることが大切です。また、より安定した撮影を求めるのであれば、一脚や小型の三脚を使用することも有効な手段です。

なお、300 mmと400 mmの違いはこちらの記事で詳しく解説しています。

満足度が高い『ザハトラー』ブランド

Sachtler S2170-0001 Ace XL MK II fluid head

- Sachtler製カメラ用雲台 最大推奨重量1.7kgで軽量機材に対応 📷

- 本体重量1.7kgの軽量設計 持ち運びやすく機動性に優れる 🎒

- ブラックカラーのシンプルデザイン プロ機材との相性抜群 ⚫

- 1年間メーカー保証付き 信頼のザハトラーブランド 🛡️

Sachtler S2170-0001 Ace XL MK II fluid headを詳しく見る>>

信頼のイタリアの老舗三脚メーカー『マンフロット』

- 格納高32cm・重量1.05kg コンパクトで持ち運び便利 🎒

- 8段階高さ調節+360度自由雲台 多様な撮影シーンに対応 📷

- ツイストロック式脚採用 素早く簡単に高さ調節可能 ⚡

- 主要カメラメーカー対応 キャリングケース付属で保護も安心 🛡️

マンフロット(Manfrotto) Element 三脚を詳しく見る>>

このように、400mmの超望遠レンズは、高い望遠効果と比較的扱いやすいサイズを兼ね備えており、様々なシーンで遠くの被写体をより大きく捉えたい場合に役立つレンズと言えるでしょう。

超望遠カメラとの組み合わせ方

超望遠レンズはその焦点距離の長さゆえ、組み合わせるカメラボディによって撮影体験が大きく左右されます。最も重要なのは、レンズとカメラの間に互換性があることです。これは、レンズマウントと呼ばれる、レンズとカメラを物理的に接続する部分の規格が一致しているかどうかで決まります。異なるメーカーや、同じメーカー内でも異なるシリーズのカメラでは、マウントが異なる場合があるため、レンズを選ぶ際には必ず自分のカメラの規格を確認する必要があります。

組み合わせ方を考える上で、センサーサイズも重要な要素です。APS-Cサイズのセンサーを持つカメラに超望遠レンズを装着した場合、焦点距離がAPS-Cのクロップファクター(通常1.5倍または1.6倍)に応じて実質的に長くなります。これは、より遠くの被写体を大きく写したい場合にはメリットとなりますが、画角が狭くなるという側面もあります。一方、フルサイズセンサーのカメラでは、レンズに表記されている焦点距離そのままの画角で撮影できます。

また、超望遠レンズは一般的に大きく重いため、カメラボディとのバランスも考慮する必要があります。安定した撮影のためには、しっかりとした三脚や一脚を使用することが推奨されます。レンズによっては三脚座が付属しており、レンズ側で三脚に固定することで、カメラボディへの負担を軽減し、安定性を高めることができます。

さらに、カメラボディのオートフォーカス性能や手ブレ補正機能も、超望遠レンズの性能を最大限に引き出すために重要です。高性能なAFシステムを持つカメラであれば、動きの速い被写体でも正確にピントを合わせることが期待できます。また、ボディ内手ブレ補正機構(IBIS)を搭載したカメラと、レンズの手ブレ補正機構(IS)を組み合わせることで、より強力な手ブレ補正効果を得られる場合があります。

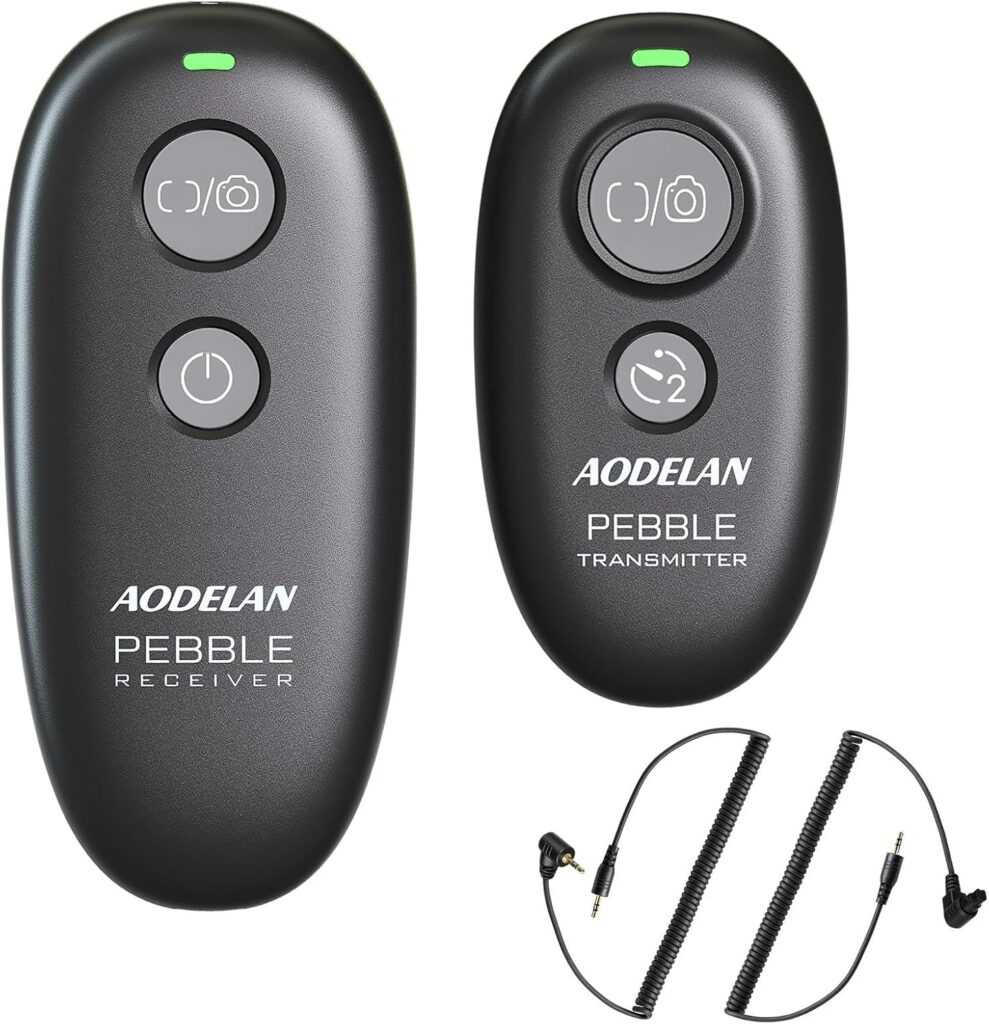

リモート可能距離も満足

- キヤノン・富士フイルム・オリンパス等 幅広いカメラメーカーに対応 📷

- ワイヤレス&有線両対応 バッテリー無しでも有線使用可能 🔌

- AF・連続撮影・バルブモード対応 多彩な撮影機能をサポート ⚡

- 2.4GHzデジタル無線技術 最大80m安定した作業距離 📡

AODELAN カメラ リモート ワイヤレス シャッターを詳しく見る>>

超望遠レンズ:キャノン製品のおすすめ

キヤノンの超望遠レンズは、その高い描写力と信頼性から、多くのプロフェッショナルやハイアマチュアに支持されています。初めて超望遠レンズを検討する方にもおすすめの製品がいくつかあります。

例えば、「RF600mm F11 IS STM」は、600mmという超望遠ながら、非常に軽量でコンパクトな設計が特徴です。F11という開放F値はやや暗めですが、その携帯性と価格の手頃さから、手軽に超望遠撮影を始めたい方におすすめです。内蔵の手ブレ補正機構も、シャープな写真撮影をサポートします。

より明るいレンズを求めるのであれば、「EF400mm F5.6L USM」(EFマウント)や、ミラーレス専用の「RF400mm F2.8 L IS USM」「RF600mm F4 L IS USM」などが考えられます。これらのL(Luxury)レンズは、高い光学性能と高速なオートフォーカス、優れた手ブレ補正機構を備えており、野生動物やスポーツなど、動きのある被写体を高品質に捉えたい場合に最適です。ただし、価格は比較的高価になります。

周辺まで良好な画質

Canon 単焦点超望遠レンズ EF400mm F5.6L USM

- 超望遠400mm単焦点Lレンズ 軽量コンパクトで高い機動力 📷

- スーパーUD+UDレンズ併用光学系 シャープで優れた色再現性 🔍

- リングUSM搭載で高速静粛AF リアフォーカスで精密制御 ⚡

- フルタイムマニュアルフォーカス対応 ダブルタイプリングで快適操作 🎯

Canon 単焦点超望遠レンズ EF400mm F5.6L USMを詳しく見る>>

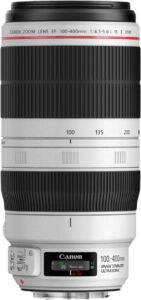

また、ズームレンズであれば、「EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM」(EFマウント)や「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」などが、幅広い焦点距離をカバーできるため、様々なシーンに対応しやすいでしょう。特に「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」は、ミラーレスシステムの恩恵を受け、高い描写性能と機動性を両立しています。

コスパに優れた大口径

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

- 蛍石+スーパーUDレンズ採用16群21枚 ズーム全域で画面周辺まで高画質 📷

- ASCコーティング新開発採用 フレア・ゴーストを大幅に抑制 ✨

- 手ブレ補正4段分に大幅向上 ISモード3搭載で動体撮影最適 🤝

- 回転式ズーム+トルク調整可能 新三脚座採用で優れた操作性 🔧

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを詳しく見る>>

これらの製品は、それぞれに特徴があり、撮影する被写体や予算によって最適な選択肢が異なります。ご自身の撮影スタイルや目的に合わせて、最適なキヤノンの超望遠レンズを選ぶと良いでしょう。

超望遠レンズ:4000mmに関する疑問とトラブル対策

- 400mmは何倍のレンズに相当?

- カメラの600mmは何メートル先まで撮れる?

- 世界一高額なレンズはいくら?

- 400mmのズームは何倍になる?

- 望遠レンズの300mmと400mmの違いは?

- 超望遠レンズ 4000mmの特徴と活用法

400mmは何倍のレンズに相当?

カメラのレンズにおいて、「何倍」という表現は、双眼鏡や望遠鏡のように直接的な倍率を示すものではありません。カメラレンズの焦点距離は、主に画角(写る範囲)と、遠くの被写体をどれだけ大きく写せるかという視覚的な拡大効果を決定します。

理由として、人間の目が捉える自然な画角は、一般的にフルサイズセンサーのカメラに装着した約50mmのレンズに近いと言われています。そのため、焦点距離が長くなるほど、その「基準」となる50mmと比較して、被写体をより大きく写し出すことになります。

具体例として、400mmのレンズの場合、その焦点距離は50mmの8倍です(400mm ÷ 50mm = 8倍)。これは、400mmのレンズで捉えた被写体は、50mmのレンズで同じ場所から撮影した場合の約8倍の大きさで写る、と考えることができます。ただし、これはあくまでも視覚的な拡大効果の目安であり、レンズ自体が被写体を物理的に8倍に拡大しているわけではありません。

このように考えると、400mmのレンズは、人間の目の自然な見え方と比較して、遠くの被写体をかなり大きく引き寄せて写すことができるレンズと言えます。

カメラの600mmは何メートル先まで撮れる?

カメラの600mmのレンズが「何メートル先まで撮れるか」という問いに対して、焦点距離自体が撮影可能な距離を制限するというわけではありません。600mmのレンズを含むすべてのカメラレンズは、原理的には無限遠の被写体を捉えることができます。

理由として、レンズの焦点距離は、画角と被写体の写る大きさ(視覚的な拡大率)を決定する要素です。焦点距離が長いほど、画角は狭くなり、遠くの被写体をより大きく写し出すことができます。しかし、レンズが焦点を合わせることができる範囲は、通常、レンズの最短撮影距離から無限遠までです。

具体例として、600mmのレンズを使用すれば、数百メートル先の野鳥の姿を大きく捉えたり、遠くのスポーツ選手の表情をアップで撮影したりすることが可能です。ただし、その際に重要なのは、被写体にピントが合っているかどうかであり、レンズの焦点距離が直接的に「どこまで撮れるか」を決めるわけではありません。

むしろ、遠くの被写体を鮮明に捉えるためには、レンズの解像度、大気の状態(空気の揺らぎや霞など)、そして適切なピント合わせが重要になります。600mmのレンズを使っても、ピントが合っていなかったり、大気の状態が悪かったりすると、遠くの被写体をクリアに撮影することは難しくなります。

このように考えると、600mmのレンズは、遠くの被写体を大きく写す能力に優れていますが、撮影できる距離そのものに制限はなく、最終的な画質は他の多くの要因によって左右されると言えます。

世界一高額なレンズはいくら?

世界で最も高額なカメラレンズとして知られているものの一つに、「APO-Telyt-R 1600mm F5.6」があります。これは、ドイツのレンズメーカーであるライカが、カタールのシェイク・アル・サーニのために特別に製作した超望遠レンズです。その価格は、およそ2億円と言われています。

理由として、このレンズは特注品であり、その焦点距離1600mmという驚異的な望遠性能を実現するために、非常に高度な光学技術と特殊な素材が用いられています。また、ライカという高級カメラブランドの希少性も、その価格を押し上げている要因と考えられます。

具体例として、このレンズは全長1.2メートル、重さ約60キログラムという巨大なサイズであり、一人で持ち運ぶことは困難です。主に静止した被写体を極めて遠距離から詳細に撮影するために設計されたと考えられています。実際に、このレンズは野生動物の生態撮影や、遠くの風景の細部を捉えるといった用途で使用されたと伝えられています。

このように考えると、世界一高額なレンズとされる「APO-Telyt-R 1600mm F5.6」は、その卓越した性能と希少性から、非常に高価な価格で取引される特別なレンズと言えるでしょう。

400mmのズームは何倍になる?

「400mmのズームは何倍になりますか?」という質問は、少し曖昧な点があります。なぜなら、ズームレンズの「倍率」は、最も短い焦点距離から最も長い焦点距離までの比率で表されるため、単に「400mm」という焦点距離だけでは、そのズームレンズが何倍であるかを特定することはできないからです。

理由として、ズームレンズは、例えば「100-400mm」や「200-400mm」のように、焦点距離の範囲で示されます。この範囲の中で、最も長い焦点距離を最も短い焦点距離で割った値が、そのズームレンズの倍率となります。

具体例として、「100-400mm」のズームレンズの場合、400mm ÷ 100mm = 4倍となります。つまり、このレンズは4倍のズームレンズと言えます。一方、「200-400mm」のズームレンズであれば、400mm ÷ 200mm = 2倍となり、2倍のズームレンズとなります。

したがって、「400mmのズーム」が何倍になるかは、そのズームレンズの焦点距離の範囲によって異なります。もし、お持ちのズームレンズや検討しているズームレンズの焦点距離の範囲が分かれば、上記の計算方法で倍率を求めることができます。

望遠レンズの300mmと400mmの違いは?

望遠レンズの300mmと400mmの主な違いは、その焦点距離がもたらす画角と、遠くの被写体を写す際の大きさ(視覚的な拡大率)です。400mmのレンズは300mmのレンズよりも焦点距離が長いため、より狭い範囲を捉え、同じ距離から撮影した場合、被写体をより大きく写し出すことができます。

理由として、焦点距離が長くなるほど、レンズの画角は狭くなります。これは、あたかも視野が狭まるような感覚で、遠くの一点にズームインするイメージです。そのため、400mmのレンズは、300mmのレンズよりも、より遠くの被写体を画面いっぱいに捉えるのに適しています。

具体例として、野鳥撮影を考えてみましょう。300mmのレンズでは、少し遠くにいる小鳥をフレームに収めることはできますが、その姿は小さく、細部まではっきりと写らないことがあります。一方、400mmのレンズを使用すると、同じ距離からでも小鳥がより大きく写り、羽の模様などがより詳細に捉えやすくなります。同様に、スポーツ撮影においても、400mmのレンズは、300mmのレンズよりも、より遠くの選手をアップで捉えることが可能です。

ただし、一般的に焦点距離が長くなるほど、レンズのサイズや重量が増加する傾向があります。そのため、400mmのレンズは300mmのレンズよりも、やや大きく、重くなることがあります。また、価格も焦点距離が長いほど高くなる傾向があります。

このように考えると、300mmと400mmの望遠レンズの選択は、主に「どれだけ遠くの被写体を大きく写したいか」という目的と、レンズのサイズ、重さ、価格とのバランスによって決まると言えるでしょう。400mmのレンズは、より強力な望遠効果を得たい場合に適していますが、携帯性や価格も考慮する必要があります。

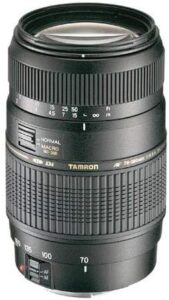

設計は古いが性能は良いコスパの優れた今でも使えるレンズ!

TAMRON 望遠ズームレンズ AF70-300mm F4-5.6 Di MACRO

- 70-300mm望遠ズーム 質量458gの軽量コンパクト設計 📷

- デジタル&フィルム両対応Diシリーズ APS-Cで最大465mm相当の超望遠 🔍

- 倍率1:2本格マクロ撮影可能 最短0.95mまで近づける 🌸

- デジタル特性配慮の光学設計 新開発マルチコートでゴースト対策 ✨

TAMRON 望遠ズームレンズ AF70-300mm F4-5.6 Di MACROを詳しく見る>>

オールマイティに撮影でき軽くて使いやすい

富士フイルム(FUJIFILM) X 交換レンズ フジノン ズーム 超望遠 100-400mm

- 14群21枚+EDレンズ5枚+スーパーEDレンズ採用 クラス最高レベルの高画質実現

- 5.0段分手ブレ補正搭載 35mm換算609mm相当で安定撮影

- パンニング自動検知機能 上下方向のみの手ブレ補正に切替

- 高速静音リニアモーターAF駆動 演奏会・演劇会撮影にも最適

富士フイルム(FUJIFILM) X 交換レンズ フジノン ズーム 超望遠 100-400mmを詳しく見る>>

超望遠レンズ 4000mmの特徴と活用法

この記事のポイント

- 超望遠レンズは焦点距離が長いほど画角が狭くなり遠くの被写体を大きく写せる

- 一般的な超望遠レンズの市販品は800mmから1200mm程度が上限である

- 8000mmレンズは非常に特殊で、月面のクレーターを詳細に撮影できる性能を持つ

- 2000mmレンズは野生動物や野鳥の生態を安全な距離から観察・撮影するのに適している

- 1000mmレンズは数百メートル離れた被写体を目の前にいるように大きく写せる

- 400mmレンズは比較的軽量でコンパクトなため手持ち撮影も可能である

- 超望遠レンズではレンズとカメラの互換性(マウント規格)が重要である

- APS-Cセンサーのカメラに装着すると焦点距離が実質的に1.5〜1.6倍になる

- 安定した撮影のために三脚や一脚の使用が推奨される

- カメラボディのオートフォーカス性能や手ブレ補正機能が重要となる

- キヤノン製品では「RF600mm F11 IS STM」が軽量で手頃な価格である

- 望遠レンズの倍率は基準焦点距離50mmとの比較で計算される

- 焦点距離が長くなるほどレンズのサイズや重量、価格も増加する傾向がある

- 長い焦点距離のレンズほど焦点深度が浅くなりピント合わせがシビアになる

- 世界一高額なレンズは「APO-Telyt-R 1600mm F5.6」で約2億円と言われている

EOSR6でオートフォーカス・手振れ補正が使えます!

SIGMA テレコンバーター APO TELE CONVERTER 2x EX DG

- 焦点距離を2倍に拡大可能 小型軽量で望遠撮影の機動性向上 🔭

- 最新コーティング技術採用 デジタル一眼でフレア・ゴースト軽減 ✨

- DGレンズと組み合わせで最適性能 マスターレンズの高性能を維持 🔍

- 専用設計APOテレコンバーター 手軽に超望遠域を実現 📷

SIGMA テレコンバーター APO TELE CONVERTER 2x EX DGを詳しく見る>>

その望遠、最強。

Nikon AF-S VR Zoom Nikkor ED 200-400mmF4G (IF)

- 200-500mm超望遠ズーム対応 大口径レンズで速いシャッター可能 📷

- 手ブレ補正機能搭載 望遠撮影時のブレを効果的に抑制 🤝

- DX装着時300-600mm相当の画角 野鳥・スポーツ撮影に最適 🦅

- ニコン製一眼レフ用交換レンズ 本格的な超望遠撮影を実現 🔭

Nikon AF-S VR Zoom Nikkor ED 200-400mmF4G (IF)を詳しく見る>>