カメラ愛好家の皆さん、 200mmの望遠レンズはどれくらいの撮影能力があるのか気になっていませんか?

本記事では、望遠レンズで200mmのズームは何倍になるかから実際の使用感まで詳しく解説します。200mmレンズは標準50mmレンズと比較して約4倍の倍率となり、運動会での子どもの表情撮影から月のクレーター撮影まで幅広く活躍します。

CANONなど各メーカーの200mmレンズの特徴や、望遠レンズの手持ち撮影の限界についても触れていきます。また、望遠レンズ300mmとの違いや、超望遠レンズ4000mmの特徴、400mmのレンズで何メートル先まで写るかなど、実際の作例を交えながら解説します。運動会でズームは何mmがベストかという疑問にもお答えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。

なんだ、コスパ最強じゃんか^^

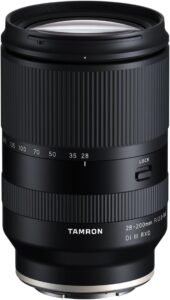

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)

- 70-300mm望遠ズーム 質量458gの軽量コンパクト設計 📷

- デジタル&フィルム両対応Diシリーズ APS-Cで最大465mm相当の超望遠 🔍

- 倍率1:2本格マクロ撮影可能 最短0.95mまで近づける 🌸

- デジタル特性配慮の光学設計 新開発マルチコートでゴースト対策 ✨

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)を詳しく見る>>

目次

望遠レンズ200mm:どれくらいの撮影範囲?

- 望遠レンズで200mmのズームは何倍?

- 200ミリのレンズの倍率は?

- 望遠レンズの200mmと300mmの違いは?

- 望遠レンズ 300mmにした場合の違い

- 400mmのレンズで何メートル先まで写る?

- 超望遠レンズ 4000mmの特徴と注意点

望遠レンズで200mmのズームは何倍?

望遠レンズで200mmのズームは、おおよそ4倍から5倍程度の拡大に相当します。これは、35mmフルサイズ換算で人間の肉眼に近い50mmレンズを基準とした場合の目安です。

このため、200mmレンズを使うと、肉眼で見るよりも約4倍大きく被写体を捉えることができます。たとえば、遠くにいるスポーツ選手や動物などをより迫力ある構図で撮影できるようになります。

例えば、サッカーの試合で選手を撮影する場合、スタンド席からでも選手の表情を捉えることが可能になります。一方で、ズーム倍率が高くなるほど手ブレも目立ちやすくなるため、三脚や手ブレ補正機能を活用することが推奨されます。

さらにこちらの記事で焦点距離300 mm・400 mmの世界を知れば、“200 mmでどこまで撮れるか”の理解がグッと深まりますよ。

イタリア発『ジッツオ』のトラベラーシリーズ

GITZO 三脚 トラベラー 0型 カーボン 4段 QDボール雲台キット GK0545T-82TQD

- Carbon eXactチューブ採用 従来より40%太く剛性が大幅向上

- トラベラーGロック機構搭載 コンパクト収納とスムーズな操作感

- WS2コーティング雲台採用 滑らかな動きと優れたロック機構

- ショートポール+ショルダーストラップ同梱 グランドレベル撮影にも対応

GITZO 三脚 トラベラー 0型 カーボン 4段 QDボール雲台キット GK0545T-82TQDを詳しく見る>>

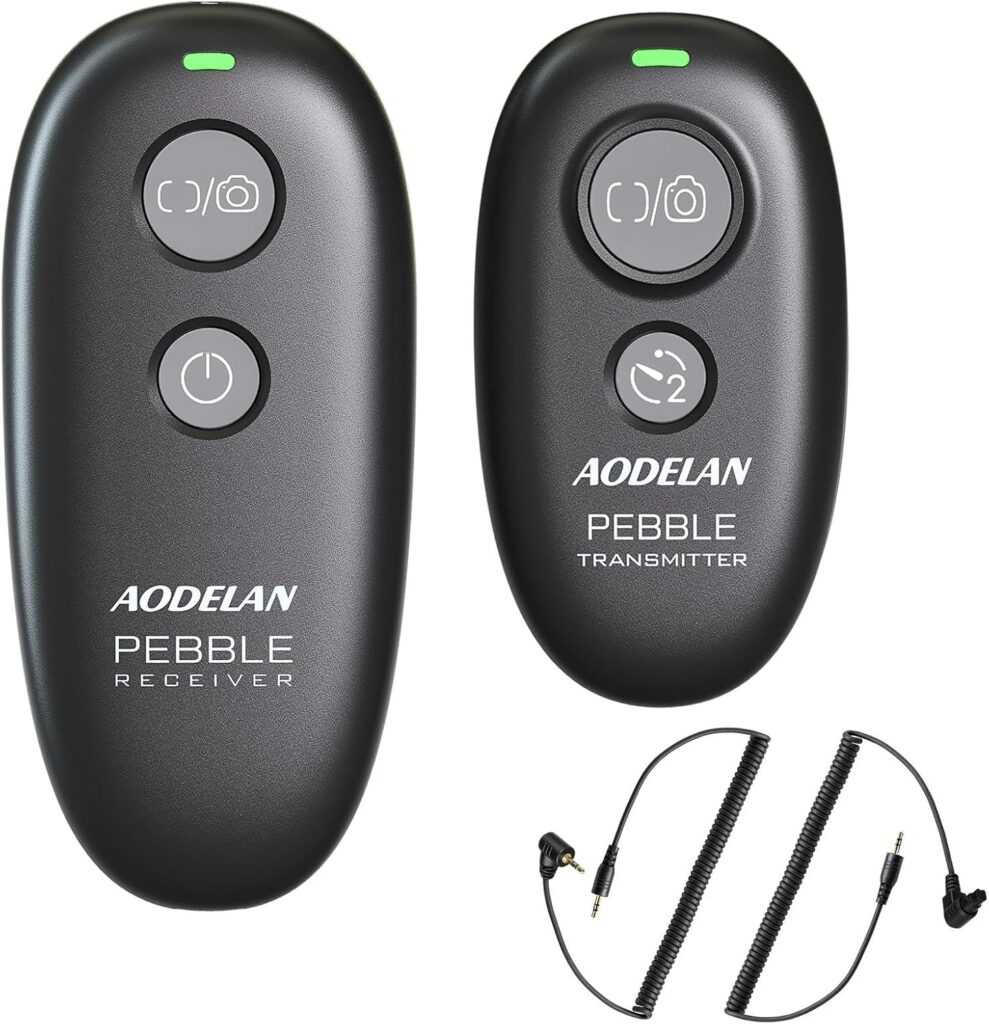

リモート可能距離も満足

- キヤノン・富士フイルム・オリンパス等 幅広いカメラメーカーに対応 📷

- ワイヤレス&有線両対応 バッテリー無しでも有線使用可能 🔌

- AF・連続撮影・バルブモード対応 多彩な撮影機能をサポート ⚡

- 2.4GHzデジタル無線技術 最大80m安定した作業距離 📡

AODELAN カメラ リモート ワイヤレス シャッターを詳しく見る>>

このように考えると、200mmのズームは日常的なイベント撮影やスポーツ観戦など、ある程度距離のある被写体を撮る場面で非常に使い勝手が良いと言えるでしょう。

200ミリのレンズの倍率は?

200ミリのレンズの倍率は、一般的に約4倍に相当します。この計算は、標準レンズとされる50mmを基準とした場合に導き出されるものです。

本来は、レンズの焦点距離を標準レンズの焦点距離で割ることで、おおよその倍率を求めることができます。つまり、200mm ÷ 50mm = 4倍という計算になります。

例えば、自然観察で小鳥を撮影する場合、200mmレンズを使うことで肉眼では見えにくい細かな羽の模様までクリアに写すことが可能です。また、観光地でのランドマーク撮影でも、遠方の細かいディテールを際立たせることができるでしょう。

いずれにしても、200mmレンズの倍率を活かすには、焦点距離だけでなく撮影距離や被写体サイズも意識することが大切です。このため、倍率の数値だけに頼らず、撮影するシチュエーションに応じた使い方を意識することが求められます。

なんだ、コスパ最強じゃんか

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)

- 70-300mm望遠ズーム 質量458gの軽量コンパクト設計 📷

- デジタル&フィルム両対応Diシリーズ APS-Cで最大465mm相当の超望遠 🔍

- 倍率1:2本格マクロ撮影可能 最短0.95mまで近づける 🌸

- デジタル特性配慮の光学設計 新開発マルチコートでゴースト対策 ✨

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)を詳しく見る>>

望遠レンズの200mmと300mmの違いは?

望遠レンズの200mmと300mmの違いは、主にズーム倍率と撮影できる距離感に現れます。300mmの方が被写体をより大きく、より近くに引き寄せて撮影できるのが特徴です。

このため、200mmではやや遠く感じる被写体でも、300mmであればより細部まで捉えることができます。例えば、運動会で子どもを撮影する場合、200mmでは全身を収める距離でも、300mmなら顔の表情にフォーカスすることができるでしょう。

一方で、300mmは焦点距離が長いため、手ブレの影響が大きくなりやすいというデメリットもあります。このような場合は、手ブレ補正機能のあるレンズを選ぶか、三脚を使用することで対応するのがおすすめです。

こう考えると、より迫力ある写真を狙いたい場合には300mm、バランスよく汎用的に使いたい場合には200mmが向いていると言えるでしょう。

また、こちらの記事で、焦点距離300 mmと400 mmの違いを徹底解説していますので参考にしてください。

望遠レンズ 300mmにした場合の違い

望遠レンズを300mmにすると、200mmよりも撮影できる対象がさらに大きく映り、背景の圧縮効果も強まります。これにより、より立体感のある印象的な写真を撮ることが可能になります。

例えば、野鳥撮影では200mmでは小さく写ってしまう鳥も、300mmなら羽の模様や表情までしっかり記録できる場面が増えます。また、背景がぐっと引き寄せられるため、被写体がより際立つ写真に仕上がるのも特徴です。

しかし、300mmはわずかな手ブレでも画質に影響しやすくなるため、撮影時には特に注意が必要です。手持ち撮影ではシャッタースピードを速くする、もしくは三脚や一脚を活用するなど工夫すると良いでしょう。

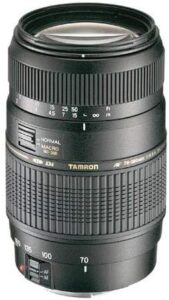

設計は古いが性能は良いコスパの優れた今でも使えるレンズ!

TAMRON 望遠ズームレンズ AF70-300mm F4-5.6 Di MACRO

- 70-300mm望遠ズーム 質量458gの軽量コンパクト設計 📷

- デジタル&フィルム両対応Diシリーズ APS-Cで最大465mm相当の超望遠 🔍

- 倍率1:2本格マクロ撮影可能 最短0.95mまで近づける 🌸

- デジタル特性配慮の光学設計 新開発マルチコートでゴースト対策 ✨

TAMRON 望遠ズームレンズ AF70-300mm F4-5.6 Di MACROを詳しく見る>>

このように考えると、より細かな表情やディテールを捉えたい人にとって、300mmの望遠レンズは非常に魅力的な選択肢となります。

400mmのレンズで何メートル先まで写る?

400mmのレンズを使用すると、おおよそ100メートル先の被写体でも大きく捉えることができます。実際には、撮影するカメラのセンサーサイズや被写体の大きさにも影響されるため、一概に何メートルとは言い切れませんが、目安としてはこの距離感を想定しておくと良いでしょう。

例えば、野球場の外野席からピッチャーを狙った場合でも、顔の表情やユニフォームの細かい文字まではっきり撮影できる場合があります。このため、スポーツ観戦や野鳥撮影など、遠くの被写体をしっかり捉えたいシーンで活躍します。

コンパクトで軽量ですが便利機能が搭載された三脚です

- 10層3Kカーボンファイバー製 最大耐荷重18kg・重量1.76kgの軽量設計 📷

- デュアルパノラマ+UKAクイックリリース 360度全方位撮影対応 🔄

- 2段式中心軸で工具不要 倒置・横断撮影が簡単に可能 🔧

- 5段階調整で最大187cm ドライバー内蔵ハンドルで多機能 📏

Ulanzi JJ06 カーボン三脚 トラベル三脚を詳しく見る>>

一方で、400mmという焦点距離は視野が非常に狭くなるため、構図を調整するのが難しくなることもあります。また、わずかなブレでも画像が大きく乱れるため、三脚の使用や高速シャッターでの撮影が推奨されます。

こうして考えると、400mmレンズは遠距離の被写体を捉えるには最適ですが、撮影技術や装備にも注意を払う必要があると言えます。

超望遠レンズ 4000mmの特徴と注意点

超望遠レンズ4000mmは、通常の撮影では考えられないほどの高倍率を誇ります。これを使うと、数キロメートル離れた被写体でも大きく映し出すことが可能です。

例えば、遠くの山の山頂や、飛行機が飛んでいる様子など、肉眼では小さくしか見えないものでも、4000mmなら詳細に撮影することができます。そのため、天体観測や特別な研究用途など、一般的な写真撮影とは異なる分野で活用されることが多いです。

しかし、4000mmという超高倍率は扱いが非常に難しく、手ブレはほぼ避けられないため、強固な三脚とリモートシャッターの使用が必須となります。また、わずかな空気の揺らぎや熱気でも像が揺れるため、鮮明な写真を撮るには環境条件にも細心の注意が必要です。

安くて問題なし

- Canon EOS幅広い機種対応 R1・R5 Mark IIから旧機種まで互換性 📷

- 無線100m以上+有線両対応 手ぶれ軽減でリモート撮影可能 📡

- AF・連写・バルブ・遅延撮影対応 多彩な撮影モードをサポート ⚡

- TC-80N3・RS-80N3互換 三脚使用時のレリーズに便利 🔧

Pixel RW-221/N3 ワイヤレス リモコンを詳しく見る>>

このような理由から、超望遠レンズ4000mmは圧倒的な迫力を得られる一方で、取り扱いや準備に高度な技術と知識が求められることを忘れてはなりません。

望遠レンズ200mm:どれくらい撮れる?シーン紹介

- 運動会での撮影のコツ

- 運動会でズームは何mmがベスト?

- 望遠レンズ 200mm:月の撮影に挑戦

- 望遠レンズ作例から見る200mmの実力

- CANONで撮るおすすめ被写体

- 望遠レンズ:手持ちの限界と対処法

- 望遠レンズ 200mmはどれくらいの撮影能力があるのか

運動会での撮影のコツ

運動会で200mmレンズを使う場合、子どもたちの表情や動きに焦点を合わせた撮影がしやすくなります。適度な距離を保ちながらも、迫力ある写真を撮ることができるため、非常に重宝される焦点距離です。

このとき、まず意識したいのはシャッタースピードです。動きの速いシーンでは最低でも1/1000秒以上を目安に設定すると、ブレを防ぎやすくなります。さらに、AF(オートフォーカス)モードを動体追従に設定すると、走っている子どもをしっかり追うことができます。

また、運動会では背景が雑然としがちです。開放絞り(F値を小さくする)で背景をぼかすと、主役が際立った写真に仕上がります。例えば、F2.8やF4あたりを選ぶと良いでしょう。

一方で、200mmレンズはやや画角が狭いため、リレーや徒競走のスタートシーンなど近距離での撮影では、入りきらないこともあります。この場合は、あらかじめ撮影ポジションを工夫し、なるべく被写体との距離を取ることをおすすめします。

こうしたポイントを押さえることで、運動会の大切な瞬間を鮮明に切り取ることができるでしょう。

- ライカブランドの高品位デザイン 美しいシルエットと上質な触感 📷

- AF/MF切替スイッチ左側配置 直感的で素早い操作が可能 🔧

- O.I.S.スイッチ搭載 三脚撮影時など手ブレ補正のオン/オフが簡単 🤝

- 防塵・防滴仕様で野外撮影対応 突然のシャッターチャンスも逃さない ✨

Canon(キャノン)

運動会でズームは何mmがベスト?

運動会で使用するズームレンズの焦点距離として、100mmから300mmの間がベストだと言われています。この範囲なら、観客席からでもフィールド中央の様子をしっかり捉えることができるためです。

例えば、50m走やリレーの撮影には、200mm前後が使いやすいでしょう。全体を見渡す必要がある開会式や閉会式では、100mm程度でも十分に対応できます。一方で、子どもが遠くにいる競技や、表情をクローズアップしたい場合には、300mm程度までズームできるレンズがあると便利です。

ただし、焦点距離が長くなるほど手ブレのリスクも高まるため、手ブレ補正機能付きのレンズを選ぶか、撮影時にしっかり構える工夫が必要です。さらに、重いレンズを長時間持つのが難しい場合には、軽量なモデルを選んだり、モノポッド(三脚の一脚バージョン)を活用する方法もあります。

しっかりした造りですが、その分重くかさばります。

スリック SLIK スマホ自立一脚 スタンドポッド GX-S ビデオカメラ対応

- 全高187.5cmのハイアングル対応 群衆の後ろからも撮影可能 📷

- カメラ台開くとスマホホルダーに 瞬時にカメラ/スマホ切替可能 📱

- 3ウェイ雲台+クイックシュー式 上下左右・縦横位置を簡単調整 🔧

- 縮長71cm+ナイロンケース付属 省スペースで持ち運び便利 🎒

スリック SLIK スマホ自立一脚 スタンドポッド GX-S ビデオカメラ対応を詳しく見る>>

こう考えると、運動会でのズームは、撮影スタイルや距離に応じて100~300mmを基準に選ぶと失敗が少ないでしょう。

望遠レンズ 200mm:月の撮影に挑戦

200mmの望遠レンズがあれば、月の撮影にも十分挑戦できます。もちろん、天体望遠鏡ほどの拡大はできませんが、満月の輪郭やクレーターの様子をしっかり捉えることが可能です。

このとき意識したいのは、三脚を使用してカメラを安定させることです。月は一見動いていないように見えますが、地球の自転により意外と速く動いているため、手持ち撮影ではブレやすくなります。さらに、シャッタースピードは1/250秒以上を目安に設定すると、よりクリアな写真が得られるでしょう。

また、ISO感度を上げすぎるとノイズが発生しやすいため、ISO100〜400程度に抑え、絞りもF8前後に設定するのがおすすめです。この設定により、月の表面のディテールがよりくっきりと描写されます。

このように準備を整えれば、200mmレンズでも美しい月の写真を撮影することができるので、ぜひ挑戦してみてください。

コスパに優れた大口径

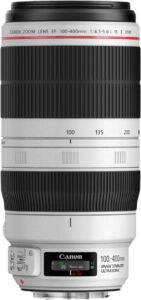

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

- 蛍石+スーパーUDレンズ採用16群21枚 ズーム全域で画面周辺まで高画質 📷

- ASCコーティング新開発採用 フレア・ゴーストを大幅に抑制 ✨

- 手ブレ補正4段分に大幅向上 ISモード3搭載で動体撮影最適 🤝

- 回転式ズーム+トルク調整可能 新三脚座採用で優れた操作性 🔧

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを詳しく見る>>

望遠レンズ作例から見る200mmの実力

望遠レンズ200mmの作例を見ると、その万能さがよくわかります。運動会での人物撮影から、野鳥や飛行機などの被写体まで、幅広いシーンに対応できるのが特徴です。

例えば、運動会では子どもがゴールに向かって走る瞬間を、背景を大きくぼかしながらダイナミックに撮影できます。また、自然公園では小鳥が木の枝に止まっている姿を、周囲の景色を切り取りながら繊細に表現することも可能です。

一方で、200mmでは被写体があまりにも遠い場合には、やや物足りなさを感じることもあります。特に、飛行機を空高く飛んでいるシーンで撮影するには、300mm以上の焦点距離が欲しくなるでしょう。

それでも、多くの作例が示す通り、200mmレンズは日常の中で手軽に望遠撮影を楽しめる実力を持っています。このため、初めて望遠レンズに挑戦する方にもおすすめできる焦点距離だと言えるでしょう。

さらに“600 mm”という世界を知っておくと、200 mmの選定基準が一段とクリアになります。

撮影道具は軽量が一番‼️

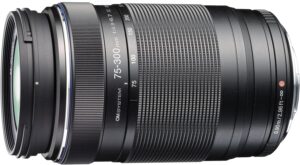

OM SYSTEM/オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ

- 35mm換算600mm相当の超望遠 重量わずか423gの小型軽量設計 📷

- ZEROコーティング採用 逆光下でもゴースト・フレア徹底排除 ✨

- スーパーED+EDレンズ2枚+HRレンズ3枚 色収差を効果的に除去し高描写 🔍

- MSC機構採用インナーフォーカス 高速静音AFで動画撮影も快適 🎬

OM SYSTEM/オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱを詳しく見る>>

CANONで撮るおすすめ被写体

CANONの200mmレンズは、被写体との適度な距離感を活かしてさまざまなシーンで活躍します。特におすすめなのが、運動会やスポーツイベントです。選手たちの表情や躍動感を捉えるには、200mmという焦点距離がちょうど良い距離を作り出します。

また、野鳥や動物の撮影にも適しています。自然の中での撮影では、近づきすぎると逃げてしまう被写体も多いため、200mmの望遠効果が大きな武器になります。さらに、街中でのスナップ撮影にも応用できます。遠くの人々の日常を自然な雰囲気で切り取ることができるため、ポートレート撮影にも人気です。

このように、200mmレンズは動きのある場面から静かな情景まで幅広く対応できるため、初心者にも扱いやすい一本と言えるでしょう。

望遠レンズ:手持ちの限界と対処法

望遠レンズを手持ちで撮影する場合、撮影の安定性には限界があります。特に200mm以上の焦点距離になると、わずかな手ブレも写真に大きく影響してしまいます。

一般的に、シャッタースピードを「1/焦点距離」秒以上に設定するのが基本です。例えば、200mmなら1/200秒以上を意識します。しかし、被写体が動いている場合や、自身の体勢が不安定な場合にはさらに速いシャッタースピードが必要になることもあります。

これを防ぐためには、手ブレ補正機能を活用する、カメラストラップをピンと張って支える、もしくは壁や柱などを支えに使う方法が効果的です。また、長時間の撮影では手が疲れやすくなるため、短時間ごとに休憩を挟むことも重要です。

持ち歩くための三脚ではない。でもそれが良い!

Ulanzi MT-59 カメラ三脚 俯瞰撮影三脚 一脚可変式

- 回転式横断センターポール搭載 垂直90度+水平360度回転でパノラマ・マクロ撮影対応 📷

- 28mm大口径アルミ合金チューブ採用 15kg耐荷重で安定性抜群 💪

- 360°パノラマボール雲台+アルカスイス互換 ワンタッチで素早く脱着可能 🔄

- 39.7~157cm 5段階伸縮+一脚可変式 脚に1/4インチネジ穴で拡張性も充実 🎒

Ulanzi MT-59 カメラ三脚 俯瞰撮影三脚 一脚可変式を詳しく見る>>

どうしても手持ちでの限界を感じる場合には、軽量な一脚や三脚を活用することで、より安定した撮影が可能になります。

望遠レンズ 200mmはどれくらいの撮影能力があるのか

この記事のポイント

- 200mmの望遠レンズは標準50mmレンズを基準として約4倍の拡大率に相当する

- 運動会やスポーツ観戦など、中距離の被写体撮影に適している

- 手ブレの影響を受けやすいため、三脚や手ブレ補正機能の活用が推奨される

- 月の撮影にも挑戦でき、クレーターなどの詳細も捉えられる

- シャッタースピードは「1/焦点距離」秒以上(200mmなら1/200秒以上)が基本

- 背景をぼかす効果が高く、開放絞り(F2.8やF4)で被写体を際立たせられる

- 野鳥や動物など、近づきにくい被写体の撮影に効果的

- 300mmレンズと比べると被写体を引き寄せる効果は劣るが、扱いやすさに優れる

- CANONなどのメーカー製200mmレンズはポートレートから風景まで幅広く対応

- 長時間の手持ち撮影では疲労が蓄積するため、一脚の使用も検討すべき

- 運動会では100~300mmの範囲が使いやすく、200mmはその中間として万能

- 動きのある被写体は1/1000秒以上の高速シャッターが効果的

- AF(オートフォーカス)を動体追従モードにすると動く被写体の撮影が容易になる

- 月の撮影ではISO感度を100~400程度、絞りをF8前後に設定するとディテールが出る

- 約100メートル先の被写体でも大きく捉えることが可能

コンパクトな中口径望遠ズームレンズ

SONY 望遠ズームレンズ FE 70-200mm F4 G OSS

- 蛍石+スーパーUDレンズ採用16群21枚 ズーム全域で画面周辺まで高画質 📷

- ASCコーティング新開発採用 フレア・ゴーストを大幅に抑制 ✨

- 手ブレ補正4段分に大幅向上 ISモード3搭載で動体撮影最適 🤝

- 回転式ズーム+トルク調整可能 新三脚座採用で優れた操作性 🔧

SONY 望遠ズームレンズ FE 70-200mm F4 G OSSを詳しく見る>>

初めての防湿庫として最高でした。

HOKUTO 防湿庫・ドライボックス HB-50EM HBシリーズ

- 青色タッチスクリーン搭載 直感操作+液晶消灯機能付き 📱

- 内蔵LED照明+USBポート 収納しながら充電&ディスプレイ可能 💡

- 引き出し棚で高さ調整自在 1日約1.2円の超省エネ設計 🔋

- 無音無振動+高気密構造 ロック機能でセキュリティ万全 🔐

HOKUTO 防湿庫・ドライボックス HB-50EM HBシリーズを詳しく見る>>