「Nikon AF-S 135mm f/2G」

その実力や実際の使用感、気になりますよね^^

この記事では、まずAi AF DC-Nikkor 135mm F 2Dの特徴や、その中古相場と選び方について詳しく解説します。そもそもDCレンズとは何?という基本的な疑問から、Ai af dc nikkor 135mm f 2dの作例で見る描写力、そしてニコン 135mm Fマウントレンズの魅力に迫ります。

さらに、AF技術に焦点を当て、AF-S Nikkorとは何?という問いや、ニコン レンズのAF-Sとは何か、そしてAF-Sモードのメリットは何かを明らかにします。ニコンカメラのAFとAF-Sの違いにもお答えし、ニコンのAF-SとAF-Pの違いを徹底比較。ニコン 135mm F2のレビューと評価を交えながら、あなたが知りたい情報を網羅的にお届けします^^

目次

Nikon AF-S 135mm f/2Gの噂と現行レンズ

- ニコン 135mm Fマウントレンズの魅力

- DCレンズとは何ですか?

- Ai AF DC-Nikkor 135mm F 2Dの特徴

- ニコン 135mm F2のレビューと評価

- Ai af dc nikkor 135mm f 2dの作例で見る描写力

- Nikon 135mm F2の中古購入ガイド

ニコン 135mm Fマウントレンズの魅力

まず、135mmという焦点距離は、写真の歴史において特別な意味を持つ画角であり、特にポートレート撮影では数々の「銘玉」が生まれてきました。その普遍的な魅力は、被写体との関係性と、光学的な特性の二つの側面に集約されます。

被写体との絶妙な「間」

一つ目の魅力は、被写体との心地よいワーキングディスタンスです。標準レンズの50mmや人気の中望遠85mmよりも一歩、あるいは二歩引いた位置から撮影することで、モデルに威圧感を与えることなく、リラックスした自然な表情を引き出しやすくなります。この「間」は、撮る側と撮られる側の間に適度な緊張と緩和を生み出し、結果として作品に深みを与えます。

望遠レンズならではの光学的効果

二つ目の魅力は、望遠レンズ特有の「圧縮効果」です。これは、遠近感が少なくなり、背景がぐっと被写体の近くに引き寄せられて見える現象を指します。この効果により、雑多な背景を整理し、被写体を主題として力強く浮かび上がらせることが可能になります。特に都市部でのロケーションポートレートなど、背景をぼかしつつもその場の雰囲気を取り込みたい場合に絶大な効果を発揮します。

ニコンFマウントの135mmレンズは、レンジファインダー時代からの光学設計を流用した1959年の「NIKKOR-Q Auto 135mm F3.5」に始まります。以降、F2.8、F2と大口径化を進め、時代ごとの最新技術が投入されてきました。その歴史の集大成の一つが、本記事で深掘りするDCレンズなのです。

手軽に楽しむ:1本だけ選ぶなら

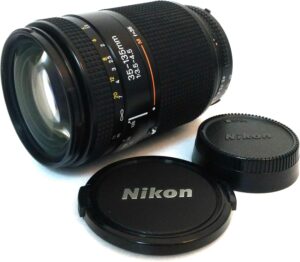

Nikon AF NIKKOR 35-135 1:3.5-4.5

- 35-135mm(4倍ズーム)で幅広い撮影に対応 🔭

- オートフォーカス搭載で瞬時にピント合わせ ⚡

- ワイドから望遠まで1本で完結する便利さ 🎯

- コンパクトな設計で持ち運びも楽々 👌

Nikon AF NIKKOR 35-135 1:3.5-4.5を詳しく見る>>

このように開放 F2 で得られる浅い被写界深度と背景のボケ味は、ポートレートレンズとして魅力的です。同じ135 mm F2クラスの旧モデルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

そもそも、DCレンズとは何?

DCレンズの「DC」は、Defocus-image Control(デフォーカスイメージコントロール)の略であり、ニコンが世界に誇る独自の光学技術です。この機能を一言で説明するなら、「ボケ味を意図的に、そして自在に操るための装置」と言えるでしょう。

ボケ味を操る仕組み

写真のボケ味は、レンズが光を完全に一点に集めきれないことで生じる「収差」の一つ、「球面収差」の量や向きと密接な関係があります。DCレンズは、レンズ鏡筒に設けられた「DCリング」を操作することで、レンズ群の一部を動かし、この球面収差の補正量を撮影者の意図通りに変化させます。これにより、ピントの合った面のシャープさを保ちながら、その前後のボケ質だけをコントロールできるのです。

- R (Rear)側に回す: 球面収差が補正不足の方向になり、背景のボケ(後ボケ)の輪郭が柔らかく溶けるように滑らかになります。ポートレート撮影における王道の設定で、理想的な美しさを追求できます。

- F (Front)側に回す: 球面収差が補正過剰の方向になり、前景のボケ(前ボケ)が滑らかになります。一方で後ボケは硬質(二線ボケ傾向)になるため、独特の表現を狙う際に使用されます。

DC機能は単なるソフト効果ではない

DC機能は、フィルターなどを使ったソフトフォーカスとは根本的に異なります。ソフトフォーカスがピント面を含めた画面全体の解像感を低下させるのに対し、DC機能はピント面のシャープさを犠牲にすることなく、ボケの描写だけを変化させます。これは、解像度至上主義とは異なる、「描写の美しさ」という価値観を追求したニコンの思想が色濃く反映された、極めてクリエイティブな機能なのです。

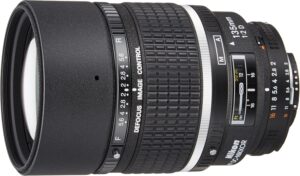

Ai AF DC-Nikkor 135mm F 2Dの特徴

Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2Dは、1995年12月に発売された、DC機構を搭載したオートフォーカスレンズです。デジタル時代以前のフィルムカメラ全盛期に設計されたレンズですが、その卓越した描写力は現代の高画素デジタルカメラでも色褪せることがありません。(出典:ニコンイメージングジャパン 旧製品ページ)

| 項目 | 仕様 | 補足 |

|---|---|---|

| 発売年月 | 1995年12月 | フィルム時代に設計されたロングセラーレンズ |

| レンズ構成 | 6群7枚 | 特殊硝材を使わない比較的シンプルな構成で素直な描写に貢献 |

| 最短撮影距離 | 1.1m | テーブルフォトなどにはやや不向き。ポートレートでは問題になりにくい。 |

| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | 美しい円形に近い玉ボケが得られる理由の一つ |

| フィルター径 | 72mm | 比較的一般的なフィルターサイズ |

| 最大径×長さ | 約79×120mm | 現代のレンズに比べると細身で長い印象 |

| 質量(重さ) | 約815g | 金属外装による堅牢性と引き換えに、ずっしりとした重みがある |

| AF駆動 | ボディ内モーターによる駆動 | レンズ内にモーターを搭載していない「AF」タイプレンズ |

所有欲を満たすビルドクオリティ

本レンズの大きな特徴は、金属を多用した堅牢な鏡筒と、しっとりとしたピントリングのトルク感にあります。カチカチと節度感のある絞りリング、そして引き出し式の金属製フードなど、現代のレンズが効率化のために失ってしまった「物としての良さ」を随所に感じさせます。

距離エンコーダーを搭載した「D」タイプレンズ

レンズ名にある「D」は、被写体までの距離情報をカメラボディに伝達する「距離エンコーダー」を搭載していることを意味します。これにより、カメラのAE(自動露出)やAF(オートフォーカス)の精度向上に寄与し、特に「3D-マルチパターン測光」や「3D-トラッキング」といった機能でその真価を発揮します。

AF駆動に関する重要な注意点

前述の通り、このレンズはレンズ内にAFモーターを搭載していません。そのため、D3000シリーズやD5000シリーズといったボディ内にAFモーターを持たないエントリークラスの一眼レフカメラではオートフォーカスが動作しません。また、マウントアダプターFTZ/FTZ IIを介してZシリーズのミラーレスカメラで使用する場合も同様にマニュアルフォーカス限定となります。ご自身のカメラがボディ内モーターを搭載しているか、事前に確認が必須です。

FマウントレンズをZシリーズで活用する✨

- カメラ・スマホ対応の軽量設計 重量わずか125gで持ち運び便利 📱

- 三脚マウント対応で安定撮影 最大積載5オンスまで対応 🔧

- 7x7x7cmコンパクトサイズ で車載撮影にも 🚗

- ワイヤレス対応で配線不要 Google Pixel等に対応 📷

ニコン マウントアダプターFTZII Zマウント用を詳しく見る>>

ニコン 135mm F2のレビューと評価

発売から四半世紀以上が経過した今なお、Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2Dは、国内外のレビューサイトや写真愛好家の間で伝説的な評価を維持しています。その評価は、いくつかの明確な長所と短所に集約されます。

賞賛される長所(メリット)

- 唯一無二のボケ表現: やはり最大の長所はDC機能によるボケのコントロールです。現代のレンズが追求するシャープで均質なボケとは異なり、意図的に収差を残すことで得られる柔らかく、時に絵画的なボケ味は、このレンズでしか味わえない領域として絶賛されています。

- ピント面の卓越したシャープネス: DCリングを0に設定すれば、絞り開放からでも驚くほどシャープな結像を見せます。現代の高画素センサーでもその解像力は全く見劣りせず、被写体の質感をリアルに描き出します。

- 滑らかで豊かな階調表現: コントラストを過度に強調せず、ハイライトの粘りやシャドウ部のディテールを豊かに再現する階調特性は、特に女性ポートレートにおける肌の表現で高く評価されています。

覚悟すべき短所(デメリット)

- 軸上色収差(パープルフリンジ): 開放F値付近で、輝度差の激しい部分(逆光での髪の輪郭、金属の反射など)に紫や緑の色ズレ(フリンジ)が発生しやすいのは、この時代のレンズの宿命とも言えます。これはLightroomなどの現像ソフトで効果的に除去できますが、完璧ではありません。

- 穏やかなAF速度: ボディ内モーターで物理的にレンズを駆動するため、最新のAF-Sレンズの俊敏さには及びません。予測不能な動きをする被写体を追いかけるのはやや不得手です。

- 逆光耐性: 最新のナノクリスタルコートなどが施されていないため、強い光源を画面に入れるとフレアやゴーストが発生しやすい傾向があります。しかし、これを「味」として作品表現に活かすことも可能です。

結論として、このレンズは「じゃじゃ馬」と評されることもあります。弱点を理解し、それを補う撮影技術や現像スキルを持つフォトグラファーが手にした時、他のどんなレンズも及ばない圧倒的な表現力で応えてくれる、玄人好みの逸品と言えるでしょう。

Ai af dc nikkor 135mm f 2dの作例で見る描写力

このレンズが紡ぎ出す世界観を理解するには、論より証拠、優れた作例に触れるのが一番です。写真投稿サイトなどで検索すれば、このレンズが単なる光学機器ではなく、一種の「表現装置」であることが直感的に理解できるはずです。

ポートレート:空気感まで写しこむ描写

このレンズの真骨頂であるポートレートでは、多くのユーザーがDCリングをR側(後ボケ優先)にF2.8~F4の範囲で設定して使用しています。絞り開放F2で撮影された作例は、ピントを合わせた瞳のシャープさと、そこから滑らかに溶けていく肌の質感、そして絵画のようににじむ背景とのコントラストが見事です。まるで被写体が呼吸しているかのような、その場の空気感や湿度まで写しこむかのような描写力は圧巻の一言です。

スナップ・風景:圧縮効果と幻想的な表現

街角スナップでは、135mmの圧縮効果を活かして、遠くの人物や看板、行きかう車などを背景に取り込みつつ、主題をくっきりと浮かび上がらせる撮影が効果的です。また、DCリングを意図的に大きく動かし、ソフトフォーカス効果を狙うことで、ありふれた日常風景を夢の中のような幻想的なシーンに変えることができます。特に雨の日のネオンや、木漏れ日、イルミネーションといった点光源を被写体にすると、このレンズの持つ独特のポテンシャルを最大限に引き出せます。

作例を鑑賞する際には、単に「綺麗」で終わらせず、「なぜこのボケが美しいのか」「撮影者はDCリングをどう設定したのか」を想像しながら見ると、ご自身がこのレンズを手にした際の表現のヒントになります。特に背景の玉ボケの輪郭や、前ボケの硬さなどに注目すると面白いでしょう。

Nikon 135mm F2の中古購入ガイド

Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2Dは、既にメーカーでの生産を終了しているため、これから入手するには中古品を探すことになります。幸い、長年にわたり販売されていたため中古市場での流通量は比較的豊富ですが、良い個体を見つけるためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

中古価格の現状と相場

コンディションによりますが、2025年現在の市場価格はおおよそ7万円台から12万円台が中心です。外観のスレが少なく、光学系がクリアで、付属品(元箱、フード、ケース)が揃っている個体は高値で取引される傾向にあります。逆に外観に使用感があっても光学系が良好な個体は、コストパフォーマンスが高い選択肢と言えます。

購入前に必ず確認したい5つのチェックポイント

- 光学系のカビ・曇り: 最も重要なチェック項目です。スマートフォンのLEDライトなどでレンズの前後から光を当て、内部を透かして見ます。糸状のカビや、レンズ全体が白っぽく見える曇りがないかを入念に確認してください。特にDCレンズは構造が複雑で、内部の曇り(バルサム切れなど)は修理が困難または高額になるため、絶対に避けたいポイントです。

- DCリングの動作: DCリングを回し、各ポジションでカチッとしたクリック感があるか、動きがスムーズかを確認します。

- AF駆動の動作と異音: 可能であればボディ内モーター搭載のカメラに装着し、AFが正常に作動するかを確認します。その際、「キーキー」といった異音や、動作の引っかかりがないかもチェックしましょう。

- 絞り羽根の動作: カメラのプレビューボタンを押しながら絞りリングを回し、絞り羽根がスムーズに開閉するか、油の滲みなどがないかを確認します。

- 外観のダメージ: 鏡筒に大きな落下痕やアタリ(凹み)がないかを確認します。軽微なスレは実用上問題ありませんが、大きなダメージは内部光学系への影響も懸念されます。

コントラストが高くない諧調重視のレンズ

Nikon 単焦点レンズ Ai AF DC Nikkor 135mm f/2D フルサイズ対応

- 独自のDC機能で前後ボケを自在にコントロール 🎨

- なめらかで優しい描写が魅力的なポートレート向き ✨

- 開放F2から使える美しいボケ味が絶品 📸

- オールドレンズならではの味わい深い表現力 🌟

Nikon 単焦点レンズ Ai AF DC Nikkor 135mm f/2D フルサイズ対応を詳しく見る>>

135 mm F2 G は、その開放F2という明るさとシャープネスにより、ポートレート写真的にも高く評価されてきました。ニコンDタイプレンズの銘玉についても、こちらの記事で詳しく解説しています。

Nikon AF-S 135mm f/2Gの「AF-S」を徹底解説

- ニコン レンズ AF-Sとは何か?

- AF-Sモードのメリットは?

- ニコンカメラのAFとAF-Sの違いは何ですか?

- ニコン AF-S AF-P 違いを徹底比較

さて、ここからは「nikon af s 135mm f 2g」という噂のレンズ名に含まれる「AF-S」という技術について深掘りしていきます。「AFと何が違うの?」「AF-Pというのもあるけど?」といった疑問をスッキリ解決していきましょう。この知識は、今後のニコンのレンズ選びに必ず役立ちます。

ニコン レンズ AF-Sとは何か?

AF-Sとは、AF-S NIKKOR(オートフォーカス・サイレント)の略称であり、レンズ内部にニコンが独自開発した超音波モーター(SWM = Silent Wave Motor)を搭載したレンズ群の総称です。

この技術が登場する以前のAFレンズ(Ai AF Nikkorなど)は、カメラボディ側に内蔵されたモーターの回転を、レンズマウント部にあるカプラー(連結軸)を介してレンズに伝え、フォーカス群を動かしていました。いわば「カメラがレンズを動かす」方式でした。

これに対してAF-Sレンズは、レンズ自身が駆動源(モーター)を持っているため、カメラからの電気信号を受け取るだけで、レンズが自律的にフォーカス群を最適な形で駆動させることができます。この革新により、オートフォーカスの性能は飛躍的に向上し、現在のNIKKORレンズの標準技術となりました。

超音波モーター(SWM)の仕組み

SWMは、「圧電セラミックス」という特殊な素子に電圧をかけると変形する性質を利用しています。この素子に高周波の電圧をかけることで進行波(波のような振動)を発生させ、その力でローター(回転体)を直接駆動させるという、非常に高度な技術です。これにより、従来のモーターのようなギアを介さないため、静かで高速な動作が可能になりました。

AF-Sモードのメリットは?

レンズ内に超音波モーター(SWM)を搭載したAF-Sレンズは、従来のボディ駆動式AFに比べて、主に4つの大きなメリットをもたらしました。

- 圧倒的な静粛性: 「サイレント」の名が示す通り、AFの駆動音が劇的に静かになりました。ギアの噛み合う機械的な作動音がないため、静寂が求められるシーン(教会の結婚式、クラシックコンサート、子供の寝顔の撮影など)で、場の雰囲気を壊すことなく撮影に集中できます。

- AFの高速化: レンズの光学設計や重さに合わせて最適化されたモーターを搭載できるため、AFの合焦速度が大幅に向上しました。特に、重く大きなフォーカス群を動かす必要がある大口径レンズや超望遠レンズでは、その差が顕著に現れ、スポーツや野生動物など、一瞬を争う撮影での成功率を高めます。

- 高精度なピント制御: モーターの起動・停止に対する応答性が極めて高いため、より精密なピント合わせが可能です。

- フルタイムマニュアルフォーカス(M/A): AF-Sレンズの利便性を象徴する機能です。カメラのフォーカスモードがAFのままで、シャッターボタンを半押ししてオートフォーカスでピントを合わせた後、そのままシームレスにレンズのピントリングを回して手動でのピント微調整が行えます。例えば、ポートレートで瞳にAFで合わせた後、意図的に手前のまつ毛にピントを追い込みたい、といったクリエイティブなピント操作が瞬時に行えます。

ニコンカメラのAFとAF-Sの違いは何ですか?

ニコンのFマウントにおけるオートフォーカスシステムは、モーターをどこに搭載するかによって「ボディ駆動方式(AFレンズ)」と「レンズ内モーター駆動方式(AF-Sレンズ)」に大別されます。両者の違いを理解することは、レンズ資産を有効に活用する上で非常に重要です。

| AFレンズ (ボディ駆動) (例: Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2D) |

AF-Sレンズ (レンズ内モーター) (例: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G) |

|

|---|---|---|

| モーター搭載場所 | カメラボディ側(マウント内部) | レンズ内部 |

| 駆動方式 | ボディのモーターがレンズマウントの連結軸を介してレンズ内の駆動系を物理的に回転させる | レンズ内の超音波モーターがレンズからの電気信号を受けてフォーカス群を直接駆動させる |

| AF速度 | ボディのモーター性能に依存。一般的にAF-Sより穏やか。 | レンズごとに最適化されており、高速。 |

| AF作動音 | 「ジー、ジー」という機械的なギア作動音がする | 作動音はするが、非常に静か。 |

| フルタイムMF | 非対応(AF/MF切り替えスイッチでの操作が必要) | 対応 (M/Aモード) |

| AF対応カメラ | ボディ内モーター搭載機種のみAF可能 (D一桁機, D800/D700/D600シリーズ, D500, D7000シリーズなどの中級機以上) |

ほぼ全てのニコンデジタル一眼レフでAF可能 (エントリーモデルのD3000/D5000シリーズを含む) |

かつては中級機以上のカメラボディに強力なモーターを搭載し、レンズ側はシンプルな構造にすることで、システム全体のバランスを取っていました。しかし、カメラの小型化やAF性能の高度化という時代の流れの中で、レンズごとに最適化されたモーターを内蔵するAF-S方式が主流となっていったのです。

実力派中級一眼の魅力と実用性

- 39点AFで被写体を確実捕捉 🎯

- ISO25600相当の高感度撮影 ✨

- 視野率100%の高倍率ファインダー 👁️

- フルHD動画も撮れる万能機 🎬

Nikon デジタル一眼レフカメラ D7000 ボディーを詳しく見る>>

ニコン AF-S AF-P 違いを徹底比較

AF-Sによって大きな進化を遂げたニコンのAF技術ですが、ミラーレス化と動画撮影時代の到来に合わせ、さらに新しい駆動方式としてAF-Pが開発されました。AF-Pは、ステッピングモーター(STM = Stepping Motor)を搭載したレンズシリーズです。

AF-SとAF-Pの決定的違いは「動画性能」

AF-PがAF-Sから最も進化した点は、圧倒的な静粛性と、非常に滑らかなフォーカス駆動です。これは、動画撮影時にその威力を最大限に発揮します。

| AF-Sレンズ (超音波モーター) | AF-Pレンズ (ステッピングモーター) | |

|---|---|---|

| 搭載モーター | 超音波モーター (SWM) | ステッピングモーター (STM) |

| AF速度 | 高速 | さらに高速・高レスポンス |

| AF作動音 | 静か | ほぼ無音に近く、極めて静か |

| AFの滑らかさ | スムーズ | 極めて滑らかで、ピント移動時のカクつき(ウォブリング)が少ない |

| 主な用途 | 静止画撮影全般 | 静止画に加え、特にカメラ内蔵マイクを使用する動画撮影に最適 |

| 互換性 | 幅広い機種に対応 | 電気信号で直接モーターを制御するため、対応ファームウェアを持つ比較的新しい機種に限定される |

AF-Pレンズの互換性に関する重要事項

AF-Pレンズは新しい電気的な制御方式を採用しているため、古いデジタル一眼レフカメラではAFが動作しない、あるいはメニュー操作が一部制限されるなどの互換性の問題があります。例えば、D7000やD5200などの機種では非対応となっています。購入を検討する際には、必ずお持ちのカメラが対応しているか、ニコン公式サイトの対応表で確認することが絶対に必要です。

静止画撮影がメインであればAF-Sレンズで何ら不満を感じることはありませんが、一眼レフやミラーレスで本格的な動画撮影を行いたいユーザーにとっては、AF-Pレンズの存在は非常に大きなアドバンテージとなります^^

Nikon AF-S 135mm f/2Gの系譜と今後の展望

この記事のポイント

- 噂された「nikon af s 135mm f 2g」は実現しなかったが、高性能な135mmを望む声の象徴である

- その系譜の源流には、今なお銘玉として語り継がれる「Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2D」が存在する

- 135mmという焦点距離は、被写体との絶妙な距離感と美しい圧縮効果でポートレートに最適

- DCレンズは球面収差を調整することで、ボケ味を自在にコントロールできるニコン独自のクリエイティブツール

- DC-Nikkor 135mmは堅牢な作りと卓越した光学性能を持つが、AFはボディ内モーターで駆動する

- DC機能による唯一無二のボケ表現と、絞った際の高い解像力が世界中の写真家から評価されている

- 一方で、パープルフリンジの発生しやすさや穏やかなAF速度といった点は現代のレンズに及ばない

- 中古市場が主な入手ルートであり、購入時は光学系の状態(特に曇り)を慎重に見極める必要がある

- AF-Sはレンズ内に超音波モーターを搭載し、静粛・高速なAFとフルタイムマニュアルフォーカスを実現した

- AF-Pはさらに静かで滑らかなステッピングモーターを搭載し、特に動画撮影において絶大な効果を発揮する

- AFレンズ、AF-Sレンズ、AF-Pレンズはそれぞれ駆動方式と互換性が異なるため、レンズ選びには注意が必要

- ニコンのレンズ開発の主軸はFマウントからZマウントへ移行した

- Zマウントでは既に「NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena」という最高峰のレンズが登場している

- このPlenaは、DC機構とは異なるアプローチで「完璧なボケ」を追求した新時代の銘玉と言える

- 噂に終わった「af s 135mm f 2g」への期待は、形を変え、Zマウントという新しい舞台で結実した

手軽に楽しむ:1本だけ選ぶなら

Nikon AF NIKKOR 35-135 1:3.5-4.5

- 35-135mm(4倍ズーム)で幅広い撮影に対応 🔭

- オートフォーカス搭載で瞬時にピント合わせ ⚡

- ワイドから望遠まで1本で完結する便利さ 🎯

- コンパクトな設計で持ち運びも楽々 👌

Nikon AF NIKKOR 35-135 1:3.5-4.5を詳しく見る>>