ニコンの一眼レフカメラ愛好家に長年愛されてきたFマウントレンズ。その中でも特に高い描写力や独特の表現力で「神レンズ」と呼ばれる名機が数多く存在します。本記事では、ニコンFマウント神レンズの魅力から、オールドレンズの特徴、サードパーティ製レンズの実力、手頃な価格で手に入るおすすめレンズまで幅広く解説します。

また、「銘玉」と称される名作レンズや、タムロン製レンズの特徴、最新のZマウントとの違い、APS-C用レンズの特性についても詳しく紹介します。さらに、大三元レンズのメリット・デメリット、世界最高額レンズの驚きの価格、古いレンズの使用方法、Fマウントの利点、望遠レンズの300mmと400mmの違いなど、ニコンレンズに関する疑問にも答えていきます。

ニコンの最高傑作と呼ばれるレンズから、初心者におすすめの一本まで、あなたのカメラライフを豊かにするFマウントレンズの世界をご案内します。

目次

ニコンFマウント:神レンズとは?

- オールドレンズの魅力とは

- サードパーティ製レンズとは

- ニコンの神レンズ:安いモデルを紹介

- fマウント:おすすめランキング

- fマウント 銘玉と呼ばれる名作レンズまとめ

- タムロン製レンズの特徴とは

オールドレンズの魅力とは

ニコンFマウントのオールドレンズには、現行のレンズとは異なる魅力があります。長年にわたり愛されてきた背景があり、中古市場で手頃な価格で見つかることが多いです。フィルムカメラ時代から続くFマウントは、現行のニコン製デジタル一眼レフカメラでも使用できる互換性の高さを持っています。

オールドレンズで撮影すると、現代のレンズに比べて彩度が穏やかで、どこか懐かしい雰囲気の写真に仕上がることがあります。描写も独特で、現行レンズのようなシャープさ一辺倒ではない、柔らかな表現が可能です。玉ボケと呼ばれる光源のボケ方も、オールドレンズならではの個性的な形を示すことがあります。

ただし、オールドレンズは一般的にオートフォーカス機能がありません。ピント合わせは手動で行う必要があり、動く被写体の撮影には慣れが必要です。また、手ブレ補正機構も搭載されていないため、撮影時には注意が必要です。レンズの状態も個体差が大きく、カビや曇りがある場合も見受けられます。購入の際には、状態をしっかりと確認することが大切です。

サードパーティ製レンズとは

ニコンFマウントのサードパーティ製レンズは、ニコン以外のメーカーが製造しているFマウント互換の交換レンズのことです。主なメーカーとしては、SIGMA(シグマ)やTAMRON(タムロン)などが挙げられます。これらのレンズは、ニコン純正レンズと比較して価格が抑えられている場合が多く、予算を重視するユーザーにとって魅力的な選択肢となります。

サードパーティ製のレンズの中にも、高い描写性能を持つモデルが数多く存在します。例えば、SIGMAのArtラインのように、画質に特化した高性能な単焦点レンズやズームレンズがあります。TAMRONは、高倍率ズームレンズや手ブレ補正機構を搭載したレンズなど、多様なラインナップを展開しています。

注意点としては、サードパーティ製のレンズが、ニコン純正ボディとの組み合わせで全ての機能が完全に動作するとは限らない場合があります。オートフォーカスの速度や精度、手ブレ補正の効果などが、純正レンズと比べて劣る可能性も考慮しておく必要があります。また、ファームウェアのアップデートが必要になる場合や、将来的な互換性が保証されない可能性もあります。購入前には、自身のカメラボディとの相性を確認することが望ましいです。

ニコンの神レンズ:安いモデルを紹介

ニコンのFマウントレンズの中には、描写力が高く評価されながらも、比較的手頃な価格で購入できる「神レンズ」と呼ばれるモデルが存在します。初めて単焦点レンズを試したい方や、コストパフォーマンスを重視する方におすすめです。

例えば、「AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G」は、開放F値1.8という明るさを持ちながら、非常にコンパクトで軽量なレンズです。自然な画角で、スナップ撮影やポートレートなど、幅広い用途で活躍します。美しいボケ味も得られ、被写体を際立たせた表現が可能です。

また、「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」は、APS-Cサイズのセンサーを搭載したニコンのデジタル一眼レフカメラに最適なレンズです。35mm判換算で約52.5mm相当の画角となり、標準レンズとして使いやすい一本です。こちらも開放F値が明るく、室内での撮影や背景をぼかした写真表現に適しています。小型軽量で持ち運びやすく、コストパフォーマンスに優れているため、「撒き餌レンズ」とも呼ばれ、多くのユーザーに親しまれています。

コスパ最強の神レンズ

ニコン AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

- DXレンズ初の標準単焦点 35mm焦点距離を実現 📷

- 大口径F1.8で美しいボケ味 明るいレンズで暗所も対応 ✨

- 6群8枚非球面レンズ構成 コンパクトで高画質設計 🔍

- 標準画角52.5mm相当 自然な視野で撮影しやすい 👁️

ニコン AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを詳しく見る>>

これらのレンズは、描写性能の高さと手頃な価格を両立しており、ニコンFマウントの魅力を気軽に体験できるでしょう。ただし、どちらのレンズもズーム機能は搭載されていません。撮影したい被写体に合わせて、自身で移動して構図を決める必要があります。

Fマウント:おすすめランキング

ニコンFマウントのレンズは種類が豊富で、どれを選べば良いか迷う方もいるかもしれません。ここでは、用途や特徴別にいくつかおすすめのレンズをランキング形式でご紹介します。

1位は、「AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR」です。広角から中望遠までをカバーする標準ズームレンズで、開放F値2.8という明るさと、手ブレ補正機構を搭載しているため、多様な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。プロのフォトグラファーにも愛用者が多い一本です。ただし、比較的高価で、重量もあります。

ニコン渾身の標準大三元レンズ

Nikon 標準ズームレンズ AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED フルサイズ対応

- 焦点距離70mm標準画角 FXフォーマット対応レンズ 📷

- 11群15枚の高度な光学設計 EDレンズ3枚+非球面3枚搭載 🔍

- ナノクリスタルコート採用 ゴースト・フレア抑制で高画質 ✨

- ズームレンズとして多用途 ポートレート撮影にも最適 👤

Nikon 標準ズームレンズ AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED フルサイズ対応を詳しく見る>>

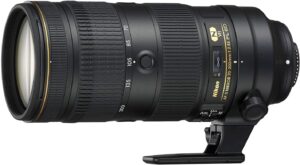

2位は、「AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR」です。望遠ズームレンズで、こちらも開放F値2.8と手ブレ補正機構を備えています。スポーツやポートレートなど、背景を大きくぼかしたい場合に最適です。高い解像力とAF性能も魅力ですが、同様に高価で、サイズも大きめです。

ニコンのプライドを賭けた最高の一本

Nikon 望遠ズームレンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

- 焦点距離200mm望遠ズーム 18群22枚の高度な光学設計 📷

- 蛍石+HRI+EDレンズ6枚搭載 各収差を効果的に補正し高画質 🔍

- 防塵防滴+フッ素コート採用 過酷な環境でも安心撮影 💧

- SPORTモード+4.0段手ブレ補正 スポーツ・動画撮影に最適 ⚡

Nikon 望遠ズームレンズ AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRを詳しく見る>>

3位は、「AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G」です。開放F値1.4という非常に明るい単焦点レンズで、美しいボケ味と、暗い場所でもシャープな描写が可能です。ポートレート撮影で被写体を際立たせたい場合に適しています。

一眼レフカメラを楽しむなら、1本は持っておきたい標準レンズ

Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

- 焦大口径F1.4開放値 超音波モーターで静粛AF実現 📷

- 新設計光学系採用 優れた描写力を発揮 🔍

- 諸収差をバランス良く抑制 美しいボケ味を実現 ✨

- 一眼レフ用交換レンズ スムーズな合焦性能 ⚡

Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G を詳しく見る>>

4位は、「AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR」です。超望遠ズームレンズでありながら、比較的手頃な価格で購入できます。野鳥やスポーツなど、遠くの被写体を大きく捉えたい場合に便利です。手ブレ補正機構も搭載しており、超望遠撮影をサポートします。

5つ星のうち5.0!期待以上の写真が撮れました

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

- 200-500mm超望遠ズーム 4.5段手ブレ補正で撮影サポート 📷

- EDレンズ3枚採用で色収差抑制 ズーム全域で優れた描写力 🔍

- SPORTモード搭載VR機構 動体撮影・流し撮りに最適 ⚡

- 電磁絞り機構で高速連写時も 露出が安定し精度向上 🎯

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR を詳しく見る>>

5位は、「SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM」です。APS-Cサイズのカメラ専用のズームレンズで、ズーム全域で開放F値1.8という明るさが特徴です。ポートレート撮影において、単焦点レンズのような美しいボケ味をズームレンズの利便性と共に得られます。

Canon純正単焦点を使ってる人に勧めたい

- 200-500mm超望遠ズーム 4.5段手ブレ補正で撮影サポート 📷

- EDレンズ3枚採用で色収差抑制 ズーム全域で優れた描写力 🔍

- SPORTモード搭載VR機構 動体撮影・流し撮りに最適 ⚡

- 電磁絞り機構で高速連写時も 露出が安定し精度向上 🎯

シグマ(Sigma) レンズ 18-35mm F1.8 DC HSMを詳しく見る>>

これらのランキングはあくまで一例であり、ご自身の撮影したいものや予算に合わせて最適なレンズを選ぶことが大切です。

銘玉と呼ばれる名作レンズまとめ

ニコンFマウントには、長年の歴史の中で多くの写真家や愛好家から「銘玉」と称される名作レンズがいくつか存在します。これらのレンズは、描写力、個性的な表現、あるいは製造された時代の背景など、様々な理由で特別な評価を得ています。旧型Fマウントレンズの魅力をさらに深掘りした記事はこちらが参考になります。

例えば、「AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S」は、マクロレンズでありながら、その高い解像度と自然な描写で、ポートレートやスナップなど幅広い用途で愛されてきました。コンパクトなサイズながら、細部の描写に優れ、現在でもその描写力を高く評価する声が多く聞かれます。

また、「AI Nikkor 85mm f/1.4D IF」は、ポートレートレンズとして非常に人気が高い銘玉です。開放F値1.4が生み出す美しいボケ味と、被写体を際立たせる描写力は、多くの写真家を魅了してきました。フィルム時代のレンズでありながら、その描写はデジタルカメラでも十分に活かすことができます。

「Ai Nikkor 35mm f/2S」も、小型軽量ながら高い解像度を持つレンズとして知られています。オールドレンズらしい、コントラストが高すぎない描写が、独特の雰囲気を作り出すと評価されています。絞り開放時の周辺光量落ちを活かした表現も、このレンズの魅力の一つです。

ペンタックスのFA77を思わせる美しいボケ

Nikon 単焦点レンズ Ai AF Nikkor 35mm f/2D

- 画角62°自然な描写の35mm Dタイプレンズ 📷

- 小型軽量ながら開放から コントラスト高い鮮明な画像 🔍

- 歪曲収差を良好に補正 無限遠から至近距離までシャープ ✨

- 多層膜コート採用で色再現性優秀 風景・スナップに最適な常用レンズ 🌄

Nikon 単焦点レンズ Ai AF Nikkor 35mm f/2Dを詳しく見る>>

これらの銘玉レンズは、中古市場で見つけることができますが、状態には個体差があります。購入の際には、レンズの状態をしっかりと確認し、可能であれば実際に試し撮りしてみることをおすすめします。

タムロン製レンズの特徴とは

ニコンFマウント用のタムロン製レンズは、コストパフォーマンスの高さと、独自の手ブレ補正機構「VC (Vibration Compensation)」を搭載したモデルが多いことが特徴です。広角から望遠まで、幅広い焦点距離のレンズをラインナップしており、多様な撮影ニーズに対応しています。

タムロンのレンズは、比較的手頃な価格でありながら、高い描写性能を持つモデルも存在します。「SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032)」のように、開放F値2.8という明るさと、強力な手ブレ補正機構を両立した標準ズームレンズは、プロフェッショナルやハイアマチュアにも支持されています。逆光性能を高める独自のコーティング技術も採用されており、クリアな描写が期待できます。

また、「SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022)」のような超望遠ズームレンズも、タムロンの強みの一つです。手ブレ補正機構に加え、AFの高速化や精度向上も図られており、野鳥やスポーツ撮影など、動きのある被写体を捉えるのに適しています。焦点距離を固定できるフレックスズームロック機構など、操作性にも工夫が見られます。

AFは早く、画質はキレイ。ただし、ピント調整は必要

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022)

- 150-600mm超望遠ズーム 手持ち撮影可能な小型軽量設計 📷

- 13群21枚+LDレンズ3枚構成 eBANDコートでクリアな画質 🔍

- 最短撮影距離2.2mに短縮 テレマクロ撮影も楽しめる ✨

- 専用テレコン対応で最大1200mm さらなる超望遠域を実現 🔭

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022)を詳しく見る>>

ただし、タムロン製のレンズは、ニコン純正レンズと比較して、AFの速度や精度、耐久性などで差が見られる場合もあります。また、最新のニコン製ボディとの組み合わせによっては、一部機能が制限される可能性も考慮しておく必要があります。購入の際には、自身のカメラボディとの相性を確認することが大切です。

ニコンFマウント:神レンズのメリットとデメリット

- zシリーズとの違いとは

- aps-c用レンズの特徴

- FマウントとZマウントの違いは?

- 大三元レンズのデメリットは?知っておくべき注意点

- 世界で一番高いレンズはいくら?

- ニコンカメラで古いレンズは使える?対応方法まとめ

- Fマウントの利点は?初心者にも分かりやすく解説

- 望遠レンズの300mmと400mmの違いは?

- ニコンFマウント神レンズの特徴と魅力

zシリーズとの違いとは

ニコンの「神レンズ」と呼ばれる高性能なレンズには、従来のFマウント用と、ミラーレスカメラ用のZマウント用が存在します。両者には設計思想や特徴にいくつかの違いが見られます。

Zマウントは、Fマウントよりも大口径で、フランジバック(レンズマウント面からセンサーまでの距離)が短いという特徴を持ちます。この新しいマウント規格により、レンズ設計の自由度が高まり、より高性能なレンズの開発が可能になりました。Zマウントの神レンズは、一般的に高い解像力と、画面の隅々までシャープな描写を実現しているモデルが多いです。また、最新のコーティング技術やレンズ素材を採用することで、逆光性能や色収差の抑制においても優れた性能を発揮するものがあります。

一方、Fマウントは長い歴史を持つ規格であり、豊富な種類のレンズが存在します。Fマウントの神レンズは、その歴史の中で培われた光学設計技術に基づき、描写力に定評のあるモデルが多いです。中には、独特のボケ味や表現力を持つ銘玉と呼ばれるレンズも存在します。ただし、FマウントのレンズをZマウントのカメラで使用するには、マウントアダプター「FTZ」が必要です。アダプターを使用することで、FマウントレンズのAF機能なども基本的に利用できますが、一部機能に制限が生じる場合もあります。

5つ星のうち4.0 デザインもシックで良い

K&F CONCEPT マウントアダプター MD-L/M MINOLTA対応

- MINOLTA MDマウント→Leica Mマウント変換 幅広い機種に対応 📷

- 高品質銅・アルミ合金製 レンズを傷めず耐久性向上 🔧

- 赤い目印で装着簡単 軽量コンパクトで携帯性抜群 🎒

- MF&無限遠対応 オールドレンズを現代カメラで活用 🔄

K&F CONCEPT マウントアダプター MD-L/M MINOLTA対応を詳しく見る>>

Zシリーズのカメラとレンズは、ミラーレスシステムとして一体で設計されているため、AFの速度や精度、動画撮影時の性能などで、Fマウントのレンズをアダプターで使用する場合よりも最適化されていることが多いです。

aps-c用レンズの特徴

ニコンFマウントのAPS-C用レンズは、APS-Cサイズのセンサーを搭載したデジタル一眼レフカメラに合わせて設計されたレンズです。「DXフォーマット」とも呼ばれ、焦点距離はフルサイズ(FXフォーマット)用のレンズと比較して、画角が狭くなるように設計されています。一般的に、小型軽量で、価格も手頃なモデルが多いのが特徴です。

APS-C用レンズの焦点距離は、フルサイズ換算すると約1.5倍になります。例えば、35mmのAPS-C用レンズは、フルサイズカメラでは約52.5mm相当の画角になります。このため、APS-C用の標準レンズや広角レンズは、フルサイズ用とは異なる焦点距離で提供されています。

APS-C専用に設計されているため、イメージサークル(レンズが結像する範囲)がAPS-Cセンサーのサイズに最適化されており、周辺部の画質劣化を抑えつつ、小型化や軽量化に貢献しています。また、フルサイズ用のレンズをAPS-Cカメラに装着することも可能ですが、その場合はAPS-Cのセンサーサイズに合わせてクロップ(切り出し)された範囲でしか使用できません。

APS-C用のレンズは、初心者の方や、カメラを始めたばかりで予算を抑えたい方にとって、手軽に交換レンズを楽しめる選択肢となります。標準ズームレンズや単焦点レンズ、望遠ズームレンズなど、様々な種類のレンズが用意されており、ステップアップに合わせてレンズを買い足していくことができます。

FマウントとZマウントの違いは?

ニコンのカメラには、長年採用されてきたFマウントと、最新のミラーレスカメラに採用されているZマウントという2種類のレンズマウント規格があります。これらは、レンズとカメラ本体を接続するための仕組みであり、それぞれに異なる特徴を持っています。

Zマウントの大きな特徴の一つはその大口径です。Fマウントよりも内径が大きいため、より多くの光をセンサーに取り込むことができ、レンズ設計の自由度も高まります。これにより、高画質で明るいレンズや、これまでには難しかったユニークな光学設計のレンズが開発されています。

もう一つの重要な違いは、フランジバックの短さです。フランジバックとは、レンズマウント面からイメージセンサーまでの距離のことです。Zマウントはこの距離が非常に短く設計されています。短いフランジバックは、レンズ後端からセンサーまでの距離を縮めることができ、レンズの小型化や高性能化に貢献します。また、他社の様々なマウントのレンズをアダプターを介して装着した場合の互換性も高まります。

一方、Fマウントは1959年の登場以来、長年にわたりニコンの一眼レフカメラに採用されてきた実績のあるマウントです。非常に多くの種類のレンズが存在し、中古市場も活況です。Fマウントのレンズは、一眼レフカメラの光学系に合わせて設計されており、ミラーボックスと呼ばれる機構との連携が必要です。ZマウントのカメラでFマウントレンズを使用するには、マウントアダプター「FTZ」が必要です。

AマウントレンズをライカLボディで

- Lマウントカメラ対応 各社マウントレンズを装着可能 📷

- 高精度金属製マウント部 質感と耐久性に優れた仕上げ 🔧

- ライカ・パナソニック・シグマ 幅広いLマウント機種に対応 🔄

- オールドレンズ活用可能 新たな撮影表現を実現 ✨

K&F Concept マウントアダプター KF-SRLを詳しく見る>>

簡単にまとめると、Zマウントは将来を見据えた新しい規格であり、大口径とショートフランジバックにより、高性能なレンズ開発の可能性を広げています。一方、Fマウントは歴史があり、豊富なレンズ資産と一眼レフカメラとの親和性を持っています。

大三元レンズのデメリットは?知っておくべき注意点

大三元レンズとは、一般的に広角ズーム、標準ズーム、望遠ズームの3本で、ズーム全域で開放F値がF2.8という明るさを備えた高性能なレンズ群を指します。プロのフォトグラファーやハイアマチュアに人気がありますが、いくつかのデメリットや注意点も存在します。

まず、価格が高いことが挙げられます。大三元レンズは、高度な光学設計や特殊なレンズ素材、堅牢な作りなど、高い品質を実現するためにコストがかかっています。3本揃えると、かなりの出費になることは覚悟しておく必要があります。

次に、サイズが大きく、重量がある点です。F2.8という明るさを実現するためには、レンズの口径を大きくする必要があり、結果的にレンズ全体のサイズも大きくなります。また、多くのレンズを使用しているため、重量も増し、持ち運びや長時間の撮影では負担になることがあります。

また、焦点距離の範囲が限定的であることもデメリットと言えるかもしれません。それぞれのレンズがカバーする焦点距離は広くなく、例えば標準ズームレンズであれば24-70mm程度です。より広い範囲の撮影をしたい場合には、他のレンズとの交換が必要になります。高倍率ズームレンズのような一本で広範囲をカバーできる利便性はありません。

さらに、開放F値F2.8は確かに明るいですが、単焦点レンズのF1.4やF1.8といったさらに明るいレンズと比較すると、ボケの大きさや暗所での撮影性能には差が出ます。より大きなボケを求める場合や、極端に暗い環境での撮影が多い場合は、単焦点レンズの方が適していることがあります。

これらのデメリットを理解した上で、大三元レンズの持つ高い描写力や明るさを必要とする撮影シーンで活用することが重要です。

世界で一番高いレンズはいくら?

世界には、驚くべき価格のレンズが存在します。一般的に、非常に特殊な用途や、希少価値の高いレンズがそのように高価になることが多いです。

例えば、カールツァイスが製造した「Apo Sonnar T* 1700mm F4」というレンズは、およそ280万ドル(当時のレートで約3億円)という価格で販売されました。これは、中東の王族が野生動物の撮影のために特注したレンズです。焦点距離が非常に長く、開放F値も明るいため、遠くの被写体を大きく、そして明るく捉えることができます。その巨大なサイズと、特注品であるという点が、この驚異的な価格の理由です。

また、ライカが過去に製造した希少なレンズも、オークションなどで非常に高値で取引されることがあります。これらのレンズは、製造本数が少なかったり、特別な歴史的背景を持っていたりするために、コレクターの間で高値で取引されます。数千万円から億を超える価格で落札される例もあります。

これらの超高価なレンズは、一般的な写真愛好家が手にする機会はほとんどありません。しかし、これらのレンズの存在は、光学技術の限界や、写真という文化の奥深さを示す一つの例と言えるでしょう。

ニコンカメラで古いレンズは使える?対応方法まとめ

ニコンのカメラは、長年にわたりFマウントというレンズマウント規格を採用してきたため、比較的古いレンズでも現行のデジタル一眼レフカメラで使用できる場合があります。しかし、レンズの種類や製造時期によって対応が異なります。

大きく分けて、Aiレンズと非Aiレンズという種類があります。Aiレンズは、1977年以降に製造されたレンズで、露出計連動爪に穴が開いているのが特徴です。これらのAiレンズは、現行のニコンデジタル一眼レフカメラに基本的に装着でき、絞り優先AEやマニュアル露出などの撮影モードで使用できます。ただし、一部の入門機(D3000番台やD5000番台など)では、絞りリングのないGタイプレンズと同様に、絞り値をカメラ側から制御できない場合があります。

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ

- 12.3MP DXフォーマットCMOSセンサー搭載 ISO3200対応で暗所も高画質 📷

- 2.7型バリアングル液晶モニター ローアングル・ハイアングル撮影自在 📺

- 4種類のAFモード搭載ライブビュー 顔認識・追尾AFで簡単撮影 🎯

- 動画撮影機能Dムービー搭載 19種シーンモードで初心者も安心 🎬

Nikon デジタル一眼レフカメラ D5000を詳しく見る>>

一方、非Aiレンズは、Ai方式以前に製造された古いレンズで、露出計連動爪に穴がありません。これらの非Aiレンズは、Ai連動爪のある現行のデジタル一眼レフカメラには、物理的に装着できないようになっています。無理に装着しようとすると、カメラ本体を破損させる恐れがあるため、絶対に行わないでください。ただし、一部のプロフェッショナルモデル(例:D3シリーズ、D4シリーズ、Dfなど)では、非Aiレンズを装着して、絞り込み測光で使用できる機種もあります。

ミラーレスカメラであるZシリーズでは、FTZというマウントアダプターを使用することで、Fマウントの古いレンズを含む様々なFマウントレンズを装着して使用できます。アダプターを介することで、AFやAEなどの機能も基本的に利用できますが、レンズの種類によっては一部機能に制限が生じる場合があります。

ご自身のニコンカメラと古いレンズの組み合わせで使用できるかどうかを確認するには、カメラとレンズの型番を調べ、ニコンの公式サイトや取扱説明書で互換性を確認することが重要です。

Fマウントの利点は?初心者にも分かりやすく解説

ニコンのFマウントは、1959年の登場以来、長年にわたり一眼レフカメラの標準として親しまれてきたレンズマウントです。初心者の方にも分かりやすいFマウントの利点をいくつかご紹介します。

まず、何と言ってもレンズの種類の豊富さです。半世紀以上にわたる歴史の中で、ニコン純正だけでなく、シグマやタムロンといった様々なメーカーから、非常に多くのFマウントレンズが製造されてきました。広角レンズから望遠レンズ、単焦点レンズからズームレンズ、特殊なマクロレンズまで、あらゆる撮影ニーズに応えるレンズが見つかります。中古市場も非常に活況で、手頃な価格で掘り出し物が見つかることもあります。

次に、互換性の高さが挙げられます。フィルム一眼レフ時代からFマウントは一貫して採用されてきたため、古いFマウントレンズでも、一部制限はあるものの、現行のニコンデジタル一眼レフカメラで使用できる場合があります。これにより、過去に購入したレンズ資産を有効活用できる可能性があります。

こちらの記事ではレンズを選ぶ際に知っておきたい資産としての視点を解説しています。

また、一眼レフカメラの光学ファインダーを通して被写体を直接確認できるという点も、Fマウントの利点と言えるかもしれません。ミラーレスカメラの電子ビューファインダーとは異なり、タイムラグがなく、自然な見え味で被写体を捉えることができます。動く被写体を追いかける際などには、この点が有利に働くことがあります。

ただし、Fマウントは一眼レフカメラ専用の規格であるため、ミラーレスカメラであるニコンZシリーズで使用するには、マウントアダプター「FTZ」が必要です。アダプターを使用することでFマウントレンズの多くが利用できますが、Zシリーズのネイティブレンズと比較すると、AF性能や動画撮影時の機能などで差が生じる場合もあります。

望遠レンズの300mmと400mmの違いは?

望遠レンズの焦点距離である300mmと400mmは、どちらも遠くの被写体を大きく写すためのレンズですが、その写る範囲(画角)と被写体の大きさ(撮影倍率)に明確な違いがあります。

焦点距離が長くなるほど、画角は狭くなります。つまり、400mmのレンズは300mmのレンズよりも、写せる範囲がより狭くなります。これは、まるで双眼鏡の倍率を上げたときのように、見える範囲は狭くなる代わりに、遠くのものがより大きく見えるようになるイメージです。

具体的には、同じ場所から同じ被写体を撮影した場合、400mmのレンズで撮影した写真の方が、300mmのレンズで撮影した写真よりも、被写体がより大きく写ります。背景に写る範囲も、400mmの方がより狭く切り取られます。

この違いは、主に以下のような撮影シーンで意識されます。

野鳥撮影:より小さな野鳥を大きく写したい場合や、周囲の景色をなるべく写さずに被写体だけを強調したい場合には、400mmの方が有利です。300mmでも十分に大きく写せる場合もありますが、よりアップで捉えたい場合は400mmが適しています。

スポーツ撮影:遠い場所でプレーする選手を大きく捉えたい場合、400mmの方が迫力のある写真になります。ただし、画角が狭くなるため、動きの速い被写体を追い続けるには慣れが必要です。300mmは、比較的広い範囲を捉えられるため、動きのある被写体を追いやすいという利点もあります。

航空機撮影:遠くの空を飛ぶ航空機を大きく写したい場合も、400mmの方がより大きく捉えられます。

一般的に、焦点距離が長くなるほどレンズのサイズや重量、価格も大きくなる傾向があります。また、手ブレの影響も受けやすくなるため、よりしっかりとした三脚を使用したり、手ブレ補正機能が重要になったりします。

どちらの焦点距離が適しているかは、何をどのように撮影したいかによって異なります。300mmでもある程度の望遠効果は得られますが、より遠くのものを大きく写したい場合は400mmを検討すると良いでしょう。

ニコンFマウント神レンズの特徴と魅力

この記事のポイント

- Fマウントは1959年に登場し、半世紀以上の歴史を持つレンズマウント規格である

- オールドレンズは彩度が穏やかで懐かしい雰囲気の写真が撮影可能である

- 「AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G」は軽量・コンパクトな神レンズとして人気が高い

- 「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」はAPS-C向けの「撒き餌レンズ」と呼ばれる安価な神レンズである

- サードパーティ製レンズはコストパフォーマンスに優れた選択肢が豊富である

- SIGMAのArtラインは画質に特化した高性能レンズを提供している

- タムロン製レンズは手ブレ補正機構「VC」を搭載したモデルが多い

- 大三元レンズはF2.8の明るさを持つ広角・標準・望遠の3本セットを指す

- Fマウントは中古市場が活況で手頃な価格で良質なレンズが入手可能である

- 「銘玉」と呼ばれる描写力に優れた名作レンズが存在する

- Zマウントと比較してFマウントはレンズの種類が圧倒的に豊富である

- APS-C用DXレンズは小型軽量で価格も手頃なモデルが多い

- フルサイズ用レンズをAPS-Cカメラで使用するとクロップ(切り出し)される

- FTZアダプターを使用すればZシリーズでもFマウントレンズが利用可能である

- 互換性の高さにより古いレンズ資産を現行カメラでも活用できる場合が多い

関連記事